Диалоги Сократа, записанные Платоном — пожалуй, одно из самых известных философских произведений в мире. Читали их, правда, немногие, а зря: порой они чем-то напоминают наши разговоры с друзьями — например, на кухне, под утро. А главное, они не лишены разнообразных уловок и хитростей. Публикуем отрывок из книги «Энциклопедия логических ошибок», которая выходит в издательстве «Альпина Паблишер» — о том, как риторика Сократа может помочь нам в жизни.

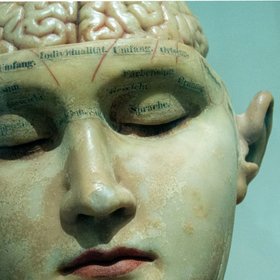

Сократический метод

Когда мы говорим «коммуникация», то большинство из нас представляет себе один и тот же сценарий, который кажется наиболее естественным: разговор лицом к лицу или в небольших группах. В этом сценарии «слушатели» еще и «собеседники» — у них есть возможность тут же вмешаться, оспорить наши доводы или попросить чтото прояснить. С одной стороны, коммуникация динамична. С другой стороны, мы не можем заранее знать, кто будет читать написанное нами. Поэтому любой текст неизбежно останется непонятным для части читателей или даже будет кемто неверно истолкован.

Именно по этой причине Сократ ничего не записывал. Именно по этой причине он предпочитал личные беседы коллективным проповедям в духе пророка. Он так любил метод диалога, что, вспомнив египетскую легенду об изобретении письменности, придумал самый фантастический в истории упрек по поводу «нынешней молодежи»: «В души научившихся им [письменам] они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою».

Но откуда мы знаем, что Сократ считал именно так? Разумеется, благодаря сочинениям его собственных учеников. Если бы Ксенофонт и Платон не «предали» дело своего учителя, воз можно, сегодня никто не знал бы о сократическом методе. (Впрочем, это было частичное предательство: ведь поучения Сократа были записаны в форме диалога).

В платоновских «Диалогах» Сократ как персонаж предстает интересным примером архетипа «мудрый старец». Когда заходит разговор на тему, имеющую свойство часто всплывать в беседах, он прикидывается любопытным простаком без всяких претензий — с целью усыпить бдительность. Он засыпает собеседника вопросами, обращается к нему за подтверждением по поводу каждого из полученных ответов, не оставляя места для неопределенности. Собеседник этого не осознаёт, но постепенно его загоняют в угол. Со временем вопросы усложняются, и противоречия в ответах внезапно становятся очевидными. Тут уже и возразить трудно: ведь все предыдущие шаги Сократ и собеседник проделали вместе. Не скажешь же: «Да нас про сто надули!» Таким образом, вместо того чтобы доказать собственную правоту одним безукоризненным аргументом, Сократ предпочитает шаг за шагом перетягивать собеседника на свою сторону, делая его как бы соучастником аргументации. Так остается меньше возможностей для недопонимания, да и убеждать гораздо проще: ведь собеседник не воспринимает как поражение то, что его «переубедили».

В конце концов, Сократ и не объясняет, «как будет правильно». Он не отвечает на вопросы в духе «Что есть мужество?» самостоятельно — куда больше шансов достичь компромисса, если спокойно показать, почему то, что мы считаем мужеством, на самом деле не имеет к нему отношения. То, что оба собеседника не слишкомто много знают о предмете, пре вращает их в собратьев по несчастью — вместо того, чтобы усугублять конфронтацию. Таким образом, речь идет о своего рода негативном знании — то есть об осознании границ собственного незнания.

Однажды его друг Херефонт, отправившись к самой известной прорицательнице, пифии Дельфийского оракула, дерзнул обратиться к ней с таким вопросом: «Есть ли ктото мудрее Сократа?» Поначалу он, естественно, получил ответ: «Да почем мне знать, братец? Ты ради этого из самых Афин притопал?» Однако стоило ему отстегнуть чаевые, как он услышал восклицание: «Нет!» Причина, по которой не было никого мудрее Сократа, кроется как раз в этом негативном знании. Оно было настолько негативным, что Сократ не поверил даже этой вести, принесенной другом, и посвятил всю оставшуюся жизнь про верке слов пифии. В конце концов он понял, что пифия была права: он единственный человек, который «знает, что ничего не знает»*.

Однако динамизм, дающий преимущества живой двусторонней беседе, в то же время оказывается и ее слабым местом.

Конечно, эти истории не следует воспринимать слишком серьезно: в конце концов, это хвалебные слова, написанные обычным человеком о своем любимом учителе. Единственная разница в том, что этот «обычный человек» — сам Платон.

Ответьте честно: сколько раз вы становились свидетелем такого хода дискуссии?

1. тезис, обоснование и доказательства.

2. Обнаружение ошибки или уловки возражающим.

3. Обновленное обоснование.

4. все меняют мнение, хеппи-энд.

Такое линейное развитие событий встречается только в учеб никах да в стране радужных пони. Уверен, что диалоги Платона, отполированные в память о Сократе, в реальности протекали совсем иначе…

1. тезис, обоснования и доказа…

2. (Кто-то встревает.) Слышь, ты тут неправ.

3. Совсем другие тезисы, совсем другие обоснования и логические ошибки, перемежающиеся логическими уловками.

4. Кто-то вспоминает личные склоки многолетней давности.

5. Долгий спор о жестикуляции, допустимой и недопустимой в цивилизованной дискуссии.

…

99. «Эх, что-то есть охота, давайте пиццу закажем», хеппи-энд.

Как видим, в живом общении для того, чтобы не отклоняться от темы, одних добрых намерений недостаточно — нужна еще недюжинная дисциплина мышления. Иначе под конец уже невозможно уследить не то что за тем, в каком утверждении кроется коварная ошибка, но даже за тем, кто и что утверждает.

Весьма распространенная уловка — незаметно подменить одни свои утверждения другими и притворяться, будто с самого начала ты отстаивал именно это. Самое скверное, что даже при общении в соцсетях, которое происходит в письменном виде, невозможно найти конкретную точку: вот здесь дискус сия сошла с рельсов. А если мы ее и найдем, у нас уже не будет сил вернуться к ней и начать все заново. Таким образом, наш истинный враг — не какаято чудовищная логическая ошибка или коварнейшая логическая уловка одной из сторон, а суммарный, накопительный эффект от кучи мелких ошибок, которые совершают стороны, подзадоривая друг друга. Не знаю, по колено ли нам море. Но лужа точно по уши.

Софисты и самый известный суд в истории

Задержимся еще ненадолго в Древней Греции. В конце концов, там красиво. И чисто. Оливкового масла хоть залейся — разливают по бутылкам и хоронят вместе с усопшими. Вино и театр одобряются богами. Еще бы антибиотики изобрели — и вообще сказка! Еще одна чудесная особенность античной эпохи — рас пространенность и значимость публичных выступлений. Сейчас мы сосредоточимся на ситуациях, когда диалоги уступают место ораторскому искусству, — то есть когда «целевая аудитория» важнее непосредственных участников.

Если и есть группа, с которой ассоциируется ораторское искусство, то это, несомненно, софисты. Возможно, вам будет интересна этимология этого термина: он происходит от слова σοφία, которое подревнегречески означает «мудрость» (дада, как в «АйяСофия»). А слово σοφιστής — «софист» — первоначально употреблялось в значении «производящий мудрость». Но со временем оно приобрело уничижительный оттенок и проникло в другие языки в значении «краснобай» и даже «обманщик». (Слово «философия», означающее «любовь к мудрости», про исходит от того же корня. Таким образом, философы и софисты — в этимологическом смысле братья.)

Этот уничижительный оттенок пропагандировал именно Платон — онто и предопределил судьбу термина «софисты». Он на дух не переносил этих людей, бравших плату за обучение и временами препиравшихся с его учителем. Что касается дискуссий, Платон считал софистов не подлинными философами, стремящимися к истине, а продажными охотниками за легкой победой. Словом, по его мнению, софисты были профессиональными болтунами, искушенными в софизмах, то есть в логических уловках — ошибочных рассуждениях, умышленно выдаваемых за правильные.

Главной ареной, где софисты применяли свои таланты, были суды. Гражданские суды в Афинах представляли собой не сегодняшние заседания с уймой юридических тонкостей: процесс выглядел как поочередные выступления сторон, за которыми следовало голосование. Целевой аудиторией был не судья, а многочисленное «народное жюри».

Итак, в этой системе, где не было профессиональных кадров, можно смотреть на софистов как на неофициальных адвокатов, готовивших речи для богатых клиентов. С точки зрения последних, придумывание аргументов, способных манипулировать толпой, было в полном смысле вопросом жизни и смерти.

Ирония судьбы: пути Сократа и софистов в последний раз пересеклись тоже в суде. Сократа, который принципиально не брал денег за обучение, считали софистом и некоторые его современники, такие как Аристофан, и некоторые современные историки — но это еще полбеды. Беда в том, что одно из обвинений, когда в 70 лет его приговорили к казни, звучало так: «Морочит головы молодежи своей софистикой».

Казнь Сократа, который, согласно Платону, сравнивал себя с «оводом, приставленным к лошади», нуждающеийся в том, чтобы ее подгоняли, обычно преподносится как история фанатизма и свободы слова. Ведь наряду с «развращением молодежи» ему вменяли в вину и «отрицание официальных богов»; подобные обвинения, увы, повсеместно встречаются и в наши дни. Платон и Ксенофонт (все, что мы знаем об этом процессе, почерпнуто из их сочинений) изображают своего учителя как трагического и благородного диссидента, а «народное жюри» в составе 501человека как толпу линчевателей.

Много веков спустя элиты эпохи Просвещения, стремясь выстроить светскую личность, с аппетитом проглотили эту историю и объявили Сократа мучеником демократии.

С эмоциональной точки зрения я и сам склоняюсь к такой трактовке. Но ни одно важное событие не происходит в вакууме, и у суда над Сократом тоже имеется драматический фон — Сицилийская экспедиция, обернувшаяся небывалым для афинян разгромом, и незадолго до этого подавленный олигархический переворот, который поддержала Спарта*.

Количество потерь в Сицилийской экспедиции, которая стала поворотной точкой Пелопоннесской войны, составило около 50 тысяч. Впоследствии установленный в Афинах марионеточный проспартанский режим (Тридцать тиранов) всего за восемь месяцев развязал террор, которому позавидовал бы Робеспьер: тираны уморили 5% населения, а имущество противников режима конфисковали. Andrew Wolpert, Remembering Defeat: Civil War and Civic Memory in Ancient Athens (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002).

Сократ был либо другом, либо учителем главных действующих лиц обеих этих драм. А поскольку во время переворота ему жилось вполне вольготно, присяжные, вероятно, совершили ошибку, которую мы сейчас называем «вина по ассоциации» (guilt by association) или «ошибка ассоциации». Впрочем, считалось — уже независимо от его личных связей, — что его учение, якобы направленное против демократии, косвенно при вело к перевороту. Молодых афинян, поддерживающих Спарту, Аристофан обвинял в том, что они ходят «грязные, заросшие, голодные и с палкой, посократовски».

Словом, это было в первую очередь политическое дело, связанное с национальной безопасностью. А «религиозно нравственная» сторона служила для обхода всеобщей амнистии, касавшейся политических преступлений, совершенных перед переворотом. Иначе, будь главной заботой афинян обиженные боги, они не ждали бы, когда Сократу сравняется 70 лет, чтобы его судить. Платон же не вдается ни в детали формальных обвинений, ни в закулисную сторону дела. В конце концов, он и сам был из аристократической семьи и, подобно своему учителю, не жаловал «крайности» демократии.

Сократ во время этого полутеатрального действа попытался прибегнуть к двум интересным логическим уловкам. Первая — попытка убедить присяжных в том, что он не атеист. Однако ему вменяли в вину не то, что он не признает богов вообще, а пренебрежительное отношение к богам города. Видимо, он понадеялся, что присяжные не уловят этот нюанс. Вторая его уловка была чуть более коварной: чтобы доказать, что он не друг мятежникам, он рассказал, как не подчинился приказу, когда во время правления Тридцати тиранов ему велели арестовать невиновного. Вместо того чтобы присоединиться к другим четырем получателям приказа, он развернулся и отправился к себе домой. Если бы тираны не были свергнуты, утверждал он, за одно это неповиновение до него давно бы добрались (то есть выставлял себя жертвой). Между тем и сама эта попытка оправ даться не была ответом на обвинение в целом, и оправдание получилось не настолько принципиальным, как могло бы показаться. Он ведь ничего не возразил своим бывшим ученикам, отдавшим приказ, не попытался переубедить других получателей приказа, даже не попробовал тайком предупредить жертву. Все, что он сделал, — пошел домой и стал ждать.

Помните: все это мы знаем со слов защитников Сократа. Доку ментов обвинения у нас нет. Вполне вероятно, что человек с улицы видел его больше не как «овода, приставленного к лошади», а как беззубого диванного оппозиционера или даже откровенного приспешника режима. Но уловки Сократа ценны именно поэтому. Он защищался от системы, которая покушалась на его жизнь, утверждая: «Ни то, что я вам не нравлюсь, ни то, что я ненавижу Спарту не столь фанатично, как вы, не могут быть законными поводами меня убить; впрочем, моя невиновность и моя популяр ность тоже никак не связаны». Иными словами, его уловки — это скорее защита правового государства, чем самозащита.

Эта стратегия почти увенчалась успехом. Согласно Платону, если бы всего 30 человек проголосовали иначе, Сократа бы оправ дали. Больше того, во втором туре голосования, призванном определить меру наказания, было довольно сложно протолкнуть смертный приговор. От Сократа требовалось лишь предложить для себя «разумное» наказание. Но вместо того чтобы пустить в ход софистские приемы, он выдал легендарный троллинг, потребовав наказания в виде «пожизненного бесплатного питания».

Друзья запаниковали и вмешались: «Да он просто шутит, вы же знаете, он у нас немного того». Они предложили денежный штраф, который и вызвались уплатить сами вместо нищего Сократа, — но слишком уж было уязвлено самолюбие присяжных: многие из тех, кто в первом туре проголосовал за оправ дание, теперь высказались за «казнь».

Мы уже говорили: Сократ, пытаясь защитить себя, в то же время обвинял общество. Иными словами, он пытался как убедить толпу, так и спровоцировать ее, — словно сам не до конца понимал, чего хочет. Но как только наказание было объявлено, он проявил невероятную решимость. Все ждали, что он сбежит — и готовы были закрыть на это глаза, — он сказал, что будет ждать казни. Вероятно, чтобы не подрывать веру в правовое государство еще больше.

В платоновском диалоге, который носит имя Критона, затеявшего этот побег (ему не суждено было состояться), два друга сидят в камере с распахнутой настежь дверью и рассуждают о понятии справедливости. Сократ считает, что, оставшись в Афинах после переворота, он заключил договор с народом. И если в суде есть согласие, то и справедливость конечного вердикта, и уловки, к которым он сам прибегал в ходе прений, отходят на второй план. Он мирится с тем, что считает несправедливостью по отношению к себе, лишь бы не подрывать культуру компромисса. Поговорив еще немного с Критоном на тему «ты уж поболей тут без меня за наш бедный „Олимпиакос“», Сократ выпивает принесенный ему яд и обретает бессмертие.