Журналист Иван Сурвилло сходил на курс МГУ по философии искусственного интеллекта. Он включает 72 часа обучения и стоит 25 тысяч рублей. О своём опыте Иван рассказал «Цеху».

Зачем пошёл

Началось всё с того, что меня немного достали бесконечные голословные рассуждения про угрозы от искусственного интеллекта. Можно подумать, с естественным всё в порядке. В конце концов, не искусственный интеллект придумал химическое оружие, зарин и манную кашу по утрам. До начала курса я вообще ничего не знал про ИИ и хотел в нём больше разобраться.

Вторая мотивация пойти на курс — успокоить маму. Дело в том, что прошлым летом я бросил первый курс журфака ВШЭ, потому что мне не хватало фундаментальности в гуманитарном образовании. С того прекрасного (или ужасного — зависит от точки зрения) дня мама постоянно напоминает, что без бумажки я букашка и надо получить диплом. МГУ обещало официальное свидетельство о повышение квалификации по окончании программы.

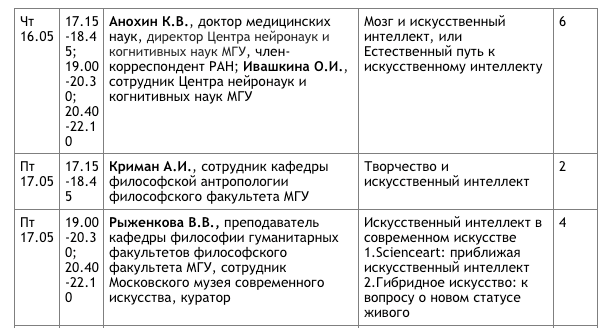

Третья — формат: я скорее спринтер, чем марафонец. Упорный и долгий труд тошен — все образовательные программы дольше месяца навевают тоску и желание крутить на репите Земфиру. Курс МГУ подошёл идеально: длился две недели с 13 по 25 мая каждый будний день с 17:00 до 22:00 и в субботу с 11:00 до 17:00.

Как всё происходило

Я подал заявку. Её приняли, выслали договор и счёт на оплату. Оплатил 25 600 за обучение (600 рублей — комиссия), получил письмо с программой.

3 мая приехал в Шуваловский корпус МГУ с паспортом. На второе занятие получил временный пропуск — паспорт можно было оставлять дома.

Учёба идёт блоками по часу-полтора с 10-15-минутными перерывами между ними. Лектор говорит, я записываю. Преподаватели рассказывали интересные вещи — приходилось постоянно концентрироваться на происходящем, чтобы не терять нить рассуждений. Отвлёкся минуты на четыре — поезд ушёл. Из-за этого выдержать шесть часов учёбы подряд было тяжело — иногда на последней лекции чаще смотрел на часы: «Когда уже закончится?». Любопытно, что на курсе эта тема косвенно затрагивалась. Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ, рассказывал, что современный мир меняется с громадной скоростью, потому что производство и потребление информации стало нашим основным занятием. Подобную нагрузку не предусматривает наш пещерный мозг. Отсюда, как я понял, вообще все проблемы человечества.

Группа была небольшая — около 10 человек. Почти все философы или программисты, просто интересующихся — мало.

Приведу несколько цитат из конспекта, для понимания, чему нас учили:

Человеческое мышление: дедукция, индукция, аналогия. Индуктивные выводы не могут быть истинными, только вероятностными. Истинными могут быть только дедуктивные выводы.

Нагрузки на мозг:

— Увеличение доли аналитических решений с вероятностью ошибки

— Информационный взрыв

— Многозадачность

— Уменьшение доли автоматических аналитических процессов

Каждая вторая работа по определению сознания начинается с опровержения Декарта.

Из примерно 20 лекций больше всего запомнилась лекция-практика: нас повели изучать VR в соседний корпус. Нескольких добровольцев посадили на платформу с джойстиком. Дальше нужно было, управляя реактивным ранцем, влететь в шлюз МКС. Это оказалось сделать довольно просто — достаточно постоянно держать джойстик вправо-вниз и чуть подрулить в конце. Потом раздали VR-шлемы и включили психоделическую игрушку, в которой мы летали внутри калейдоскопа и рисовали узоры. Из минусов: в аудитории не хватало розеток, а стулья стояли далеко от кафедры — пару лекторов я плохо слышал. 17:00 — довольно неудобное время начала, приходилось сбегать с работы и доделывать очередной горящий текст на лекции.

В целом я доволен курсом, реально больше узнал про естественный и искусственный интеллект. Если вам это тоже интересно — стоит идти на следующий набор, хотя бы ради харизматичных преподавателей, которые заражают своим предметом даже в девять вечера в пятницу.