Ася Казанцева — научный журналист, популяризатор науки и автор таких книг, как «Кто бы мог подумать!» и «В интернете кто-то неправ». В этом году в издательстве Corpus у нее вышла новая книга «Мозг материален», в которой Казанцева, опираясь на серьезные научные источники, простым языком объясняет, как работает наш мозг. «Цех» публикует главу, где она рассказывает о старении мозга и влиянии учебы на этот процесс.

Если у вас есть заботливые родственники (или заботливые комментаторы в Фейсбуке), то вы наверняка замечали одну интересную особенность человеческого взросления: абсолютно невозможно оказаться в правильном возрасте. Например, жизненные этапы «рано тебе еще на свидания бегать» и «да кто тебя уже замуж возьмет в таком возрасте?» не просто переходят один в другой без какой-либо паузы, а даже перекрываются друг другом.

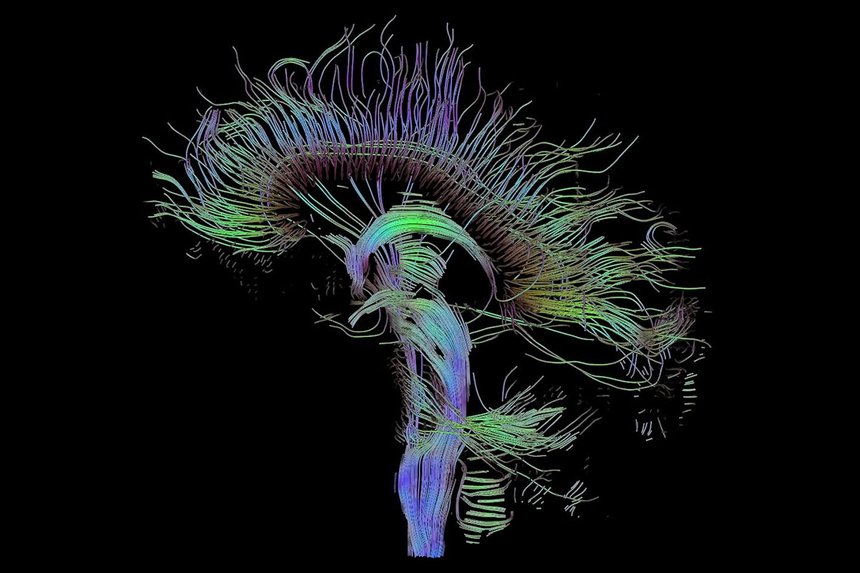

Так вот, если вы спросите нейробиологов об идеальном возрасте для человеческого мозга, произойдет примерно то же самое. У аксонов есть электроизолирующая оболочка — миелин, который позволяет нервным клеткам быстрее и точнее передавать сигналы. Если вы младше 25 лет, то вам сообщат, что мозг ваш еще не созрел, еще продолжается миелинизация нервных волокон и полноценная жизнь еще впереди. Если вы старше 25 лет, то вам сообщат, что у вас уже началось возрастное снижение когнитивных функций и полноценная жизнь осталась в прошлом. Если вам 25, то вы можете услышать оба варианта ответа — в зависимости от того, на какие исследования опирается тот нейробиолог, к которому вы обратились.

Это изучают довольно простым способом: приглашают испытуемых в лабораторию, дают им кучу тестов, записывают результаты, ищут корреляции с возрастом и находят их. Тут есть два основных подхода: кросс-секционные и лонгитюдные исследования.

В первом случае вы приглашаете в лабораторию разных людей — одним сейчас 30, другим сейчас 40 — и сравниваете их результаты. Очевидная проблема в том, что люди отличаются друг от друга не только по возрасту, но и по куче других параметров. Но, насколько возможно, вы делаете на это поправку (например, сравниваете группы с одинаковым уровнем образования) и, конечно, приглашаете очень много людей, хотя бы по нескольку сотен, чтобы снизить вероятность того, что в одну группу случайно попали только талантливые, а в другую — только бестолковые.

Во втором случае вы сначала приглашаете людей, когда им по 30, а потом выжидаете 10 лет и зовете их еще раз. Тут минус в том, что они примерно помнят, какие тесты вы собираетесь им предлагать, и это помогает им настроиться и достичь лучших результатов. Но несмотря на это, оба способа проведения исследований стабильно демонстрируют, что все плохо.

Результаты тестов на память (например, способность воспроизвести рассказ с сохранением максимального количества деталей) начинают падать уже с 25 лет — медленно, но неуклонно. Логическое мышление (скажем, способность подобрать подходящую геометрическую фигуру для продолжения ряда по определенным правилам, как в тестах на IQ) ухудшается с 20 до 30 лет, затем долго сохраняется на более-менее постоянном уровне, а с 55 лет результаты начинают снижаться дальше. Пространственное мышление (допустим, способность понять, какая трехмерная фигура соответствует предложенной двухмерной развертке) быстро ухудшается с 20 до 35 лет, остается стабильным с 35 до 50, после чего продолжается снижение. Наконец, скорость обработки информации (например, при выполнении задания, в котором нужно сверяться с таблицей кодировки и заменять цифры на определенные символы) остается неизменной до 30 лет, но начинает довольно быстро падать сразу после этого возраста.

Понятно, что у взрослых людей есть и преимущества, но они связаны скорее с объемом уже накопленной информации, чем со скоростью обработки новых данных. Например, словарный запас растет практически всю жизнь, общий объем знаний о мире — тоже, и эти факторы позволяют достигать более глубокого и комплексного понимания сложных текстов и прочих запутанных процессов в реальном мире. Если честно, при старении проблемы возникают и с этим, но они хотя бы проявляются в 70 лет, а не в 25.

Почему интеллектуальные способности ухудшаются с возрастом? Ну, мозг материален. В нем накапливаются повреждения, они отражаются на его возможностях (хотя у разных людей с разной скоростью и в разной степени). Это та же самая проблема, что и с возрастным ухудшением суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы. Глобально она связана с тем, что после завершения репродуктивного периода мы больше не интересны эволюции. То есть любые мутации, которые ухудшают наше здоровье в молодом возрасте, отсеиваются естественным отбором, потому что мешают нам оставить потомство и, соответственно, передать эти гены дальше. А любые мутации, которые ухудшают наше здоровье во взрослом возрасте, невидимы для естественного отбора: мы уже передали их нашим деточкам до того, как они помешали нам этих деточек завести. (В этом смысле забавно, что мы могли бы здорово улучшить человеческое здоровье и продолжительность жизни, если бы все-все люди договорились заводить детей не раньше 45 лет, причем без помощи репродуктивной медицины. Многие в этом случае остались бы вообще без потомства, зато в следующих поколениях неуклонно повышалась бы доля людей, несущих варианты генов, связанные с замедленным старением. По крайней мере, для дрозофил это работает.)

Изменений в мозге по мере старения происходит много и разных. Часть информации о них можно накопить, сравнивая нервную ткань людей, умерших в разном возрасте и от разных причин, но больше данных получено благодаря экспериментам с другими млекопитающими, например с обезьянами и крысами. В некоторой степени проблемы обусловлены непосредственно гибелью нейронов, но при нормальном старении это не самая главная проблема: опаснее то, что нейроны, оставшиеся в живых, начинают хуже работать. Изменяется проведение ионов через мембраны, клеткам требуется больше времени на то, чтобы восстановиться после активации, производится меньше цАМФ, и, соответственно, сложнее становится запустить процессы экспрессии генов, связанных с обучением. Словом, возьмите любую молекулу из всего множества, о котором мы говорили в связи с нейропластичностью, введите в систему поиска Google Scholar название молекулы и слово ageing, и вы непременно получите множество исследований на животных о том, что количество таких молекул в нервных клетках меняется с возрастом и это нехорошо. К тому же в мозге накапливается всякий мусор — в первую очередь неправильно синтезированные белки, которые не работают. Лизосомы, которые в норме должны были бы их переваривать, не справляются с этой задачей. Вырабатывается меньше всяких полезных белков типа инсулиноподобного фактора роста 1. И так далее, и так далее. Гипотетически исследования всего этого могут открыть дорогу к созданию лекарств, замедляющих или обращающих вспять процессы старения мозга («если какого-нибудь белка стало меньше, давайте его добавим; если какого-нибудь белка стало слишком много, давайте сделаем лекарство, которое его блокирует»), но пока что там действительно черт ногу сломит, потому что меняется сразу все, уровень производства сотен разных молекул, и какие из них важны, а какие вторичны — разобраться не то чтобы совсем невозможно, но эта история еще очень далека от завершения.

Важно еще понимать, что у мозга большие компенсаторные способности. Мы уже немного обсуждали это в главе про травмы, и то же самое со старением. Вот когда мы говорим про изменение количества каких-нибудь молекул, то их число может не только падать, но и расти у стареющего животного —и в каждом случае надо понять, хорошо это или плохо: вреден ли их избыток, или это способ компенсировать недостаток (или избыток) чего-нибудь другого. Или вот нейропластичность: если ее изучать с помощью вживленных электродов в каком-нибудь конкретном синапсе, то выясняется, что у стареющих животных дела обстоят хуже, чем у молодых. Но всегда ли это верно, если рассматривать мозг как целое, со всем его обилием возможных участков для выращивания новых нейронных связей?

Вот, например, Арне Мей и его коллеги — пионеры томографических исследований нейропластичности, связанной с индивидуальным опытом, — учили своих испытуемых жонглировать тремя шариками. В их первой работе испытуемым было в среднем по 22 года. За три месяца практики все они достигли хороших результатов — были способны жонглировать по крайней мере в течение минуты. Анатомические изменения у них нашли в двух отделах мозга: в средней височной области (там находится участок зрительной коры по имени V5, связанный с распознаванием движущихся объектов) и в левой задней внутритеменной борозде (она необходима для моторно-зрительной координации). Через четыре года исследователи воспроизвели этот эксперимент с испытуемыми постарше — на этот раз на курсы жонглеров попали люди в возрасте от 50 до 67 лет. Они тоже тренировались три месяца, но жонглировать тремя шариками в течение 40 секунд (либо дольше) научились только 25 из 44 участников. Тем не менее увеличение плотности серого вещества в средней височной области наблюдалось и здесь, причем не только у тех участников, которые научились жонглировать хорошо, но и у тех, кто тренировался, однако за отведенное время не достиг сопоставимого успеха. Что еще интереснее, у пожилых участников, в отличие от молодых, изменения затронули несколько других участков мозга, в частности гиппокамп и прилежащее ядро. Овладевать новыми навыками приятно; молодые люди и так делают это постоянно, а вот для пожилых эксперимент внес приятное разнообразие в жизнь и, можно предположить, в целом развил их способность получать удовольствие.

С гиппокампом интереснее. В нем увеличилась плотность серого вещества (Тут настало время пояснить, что в мозге бывает серое и белое вещество. Белое — это проводящие пути, покрытые изоляцией из миелина. Серое — это тела нервных клеток, а также те их отростки, которые обходятся без миелинового покрытия — Прим.автора), и это может означать две вещи: либо появление новых связей между нейронами, либо увеличение количества самих нейронов. Сами авторы исследования склонялись ко второй трактовке и в 2008 году, когда была опубликована статья, имели на это полное право, потому что могли обильно подкрепить свои выводы ссылками на работы коллег. Но через десять лет эта история внезапно стала темной и запутанной: ко множеству исследований, предполагающих, что новые нейроны в гиппокампе взрослых людей появляются, в 2018 году неожиданно добавилось одно (но хорошее), утверждающее, что все ошибались, а новые нейроны появляются только у детей, максимум — в подростковом возрасте. А потом вышло еще одно (настолько же хорошее), утверждающее, что все‐таки нейрогенез сохраняется до глубокой старости. Там куча технических деталей, связанных, например, с тем, как добывают образцы ткани гиппокампа (из живых людей, которым делают нейрохирургические операции, или из погибших) и каким образом в них ищут новые нейроны (нужно, с одной стороны, доказать, что клетка новенькая, а с другой — что это именно нервная клетка; чаще всего обе задачи решают, регистрируя присутствие белков-маркеров, типичных именно для таких клеток, но требования к составу и количеству этих белков могут отличаться в разных работах, равно как и методы, применяемые для их выявления). В общем, прямо сейчас те нейробиологи, которые занимаются поиском новых нейронов в гиппокампе взрослых людей, получили мощный стимул провести еще больше исследований, а все остальные нейробиологи и научные журналисты наблюдают, ждут и волнуются, молятся св. Дарвину, едят попкорн и делают ставки. Подавляющему большинству, конечно, очень хочется, чтобы нейрогенез благополучно подтвердился. Более или менее все согласны, что он есть у других млекопитающих, а мы‐то чем хуже?

Во всяком случае, появляются ли у взрослых людей новые нейроны или нет, но вот новые связи между ними благополучно растут, это точно. И в старости растут, хотя, видимо, похуже. Возникает закономерный вопрос: как способствовать росту новых синапсов и поможет ли это сохранить ясность ума до самой смерти?

Вы наверняка слышали о том, что люди с хорошим образованием и в целом представители интеллектуальных профессий меньше подвержены развитию деменции. Даже в том случае, если они становятся жертвами болезни Альцгеймера, у них проходит намного больше времени между появлением первых симптомов и полным выпадением из реальности. В первом приближении это, скорее всего, верно, но в конкретных исследованиях есть много проблем с тем, как трактовать полученные результаты. Вот, например, сообщают нам французские ученые, что они провели исследование и показали, что люди с более высоким уровнем образования остаются в здравом уме еще 15 лет после того, как у них была диагностирована болезнь Альцгеймера, а для менее образованных людей этот показатель составляет только 7 лет. Звучит здорово. Авторы связывают это с гипотезой когнитивного резерва: грубо говоря, у вас в мозге выращено больше связей, и поэтому гибель отдельных нейронов медленнее приводит к заметным нарушениям интеллекта. Но они также оговаривают, что во Франции начала XX века было не то чтобы очень хорошо со всеобщим образованием, так что образованными в их исследовании считаются люди, закончившие по крайней мере шестилетнюю школу, а у менее образованных и того не было. И тут возникает проблема: скорее всего, шестилетнюю школу люди окончили или нет в зависимости от того, могла ли их семья себе это позволить. А если в обществе присутствовало такое неравенство, то наверняка оно отражалось в первую очередь не на обучении, а банально на количестве и качестве еды, которой питались беременные мамы современных стариков с Альцгеймером и они сами в детстве, — и, может быть, мозг у них развился так замечательно просто потому, что их нормально кормили. Эта проблема в большей или меньшей степени применима ко всем современным исследованиям деменции. Корреляции есть и с образованием, и с уровнем IQ, а вот с причинно-следственными связями все туманно. Умные люди дольше сохраняют здоровье мозга, потому что они много учились? Или потому, что жили в более благоприятных условиях в детстве и от этого одновременно стали более здоровыми и более умными? Или им попались удачные гены, связанные с развитием мозга, которые влияют на многие его возможности сразу? Или они, будучи умными, ведут более здоровый образ жизни? И да, люди живут очень долго, и те, кто сегодня уже дожил до болезни Альцгеймера, в среднем провели свою юность в радикально более голодных и опасных условиях, чем мы, так что непонятно, насколько их результаты вообще окажутся к нам применимы.

Тем не менее гипотеза когнитивного резерва очень воодушевляет. Можно не только сравнить, например, скорость развития болезни Альцгеймера у тех, кто хорошо знает иностранный язык, и у тех, кто всю жизнь говорил только на родном (и да, убедиться, что знание иностранного языка позволяет отсрочить деменцию на пять лет), но и зайти с другой стороны: сделать МРТ людям, которые уже одинаково сильно погрузились в деменцию, — и обнаружить, что при этом физически мозг поврежден гораздо сильнее у тех, кто говорил на двух языках. То есть обучение сложному навыку — такому как иностранный язык — дает мозгу возможность намного дольше компенсировать процесс физических разрушений таким образом, чтобы они не принципиально отражались на интеллектуальных возможностях.

Как наращивать когнитивный резерв? Имеет ли смысл, например, в 60 лет пойти получать еще одно высшее образование? Эту гипотезу обстоятельно проверяли и продолжают проверять австралийские ученые. В 2011 году они запустили программу, в рамках которой пожилые люди выбирают в Университете Тасмании любые интересные им курсы (не меньше двух предметов одновременно и не меньше года подряд), ходят на лекции, делают домашки и сдают экзамены — а исследователи смотрят, как это отражается на их когнитивном резерве (по сравнению с их состоянием до обучения и по сравнению с контрольной группой, которая в университет не ходит). В 2018 году были опубликованы результаты четырех лет наблюдений за первыми 359 участниками программы. Выяснилось, что у них — разумеется! — стало больше знаний и, соответственно, улучшились результаты тестов, в которых оценивался словарный запас, способность понимать прочитанное и вспоминать названия различных объектов. То есть университетское образование определенно принесло участникам пользу, укрепив и развив их способности к переработке информации. Но вот во всем остальном экспериментальная группа не демонстрировала никаких явных отличий от контрольной, которая на лекции не ходила. Результаты тестов на память за четыре года слегка улучшились, но это произошло в обеих группах в равной степени — скорее всего, просто потому, что люди уже были знакомы с форматом заданий, которые им предстояло выполнить при очередном визите в лабораторию. Результаты тестов, оценивающих способность контролировать собственное внимание (например, теста Струпа, в котором слово «красный» написано зеленым цветом, а слово «зеленый» — красным, и надо каждый раз называть цвет чернил, игнорируя содержание текста), со временем слегка снижались (хотя и не успели снизиться статистически достоверно), и тоже одинаково в обеих группах.

В сочетании с исследованиями о пользе обучения в юном возрасте это дает нам важный практический вывод: учиться полезно, чтобы сохранить здоровье мозга, но лучше делать это не тогда, когда возрастное снижение когнитивных функций уже успело далеко зайти, — а лет на двадцать раньше, пока мозг еще здорово умеет растить себе нейронные связи на всю оставшуюся жизнь и сможет извлечь из вашего университетского образования намного больше пользы. Так что если вам сейчас, например, тридцать и вы думаете, что вам делать дальше со своей жизнью: то ли зарабатывать на квартиру, то ли рожать ребенка, то ли сходить в магистратуру (в аспирантуру, на второе высшее…), — то лучше всего выбирать последний вариант (Разумеется, работа и размножение тоже способствуют росту новых нейронных связей. Но, по‐видимому, хороший и сложный университет для этого эффективнее — Прим.автора). Заработать денег можно и потом. Эмбрионы можно заморозить. А вот новые синапсы нужно растить смолоду.