Практически у каждого современного человека, который начнет читать Библию, возникнет множество вопросов к ее содержанию. Например, как объяснить появление Адама и Евы, если есть теория эволюции? Или для чего Богу нужно было, чтобы Авраам принес в жертву собственного сына? И в принципе — чем вера может быть полезна современным людям? Мы поговорили со священником Евгением Дорофеевым о том, как воспринимать священные тексты сейчас и как трактовать религиозные традиции и ритуалы.

1. Как бы вы объяснили нестыковки сюжета Библии с научными фактами?

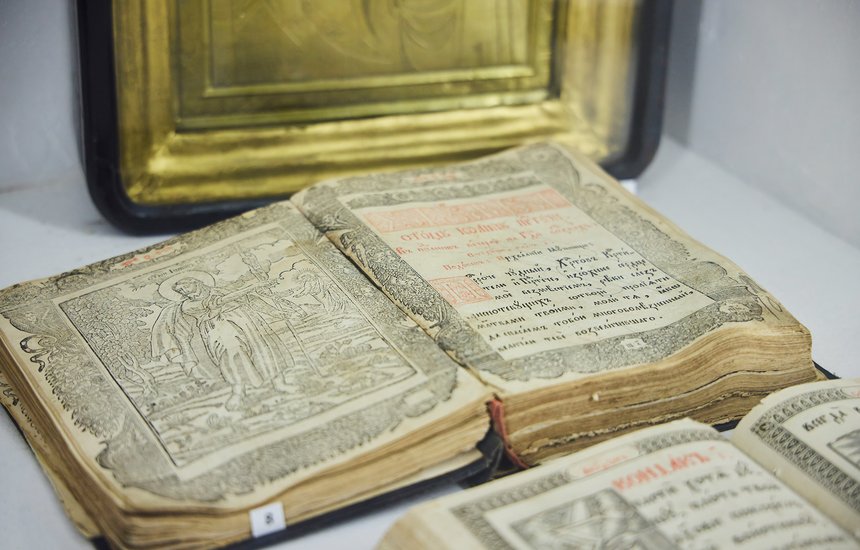

Библия писалась во времена ненаучного восприятия мира. Писатели Библии и ее авторитетные толкователи (святые отцы) понятия не имели о многих явлениях (например, о Большом взрыве, эволюционном развитии живых организмов), которые человечество объяснило значительно позже. Они описывали мир, его историю через мифические образы, которые уже существовали у многих племен. Так можно объяснить тот факт, что многие библейские сюжеты повторяются в разных культурах — у людей примерно одинаковые психологические настройки, вот и основные архетипы совпадают. Главная задача заключалась в том, чтобы в этих сюжетах правильно расставить акценты — поклоняться нужно единому Творцу, который создал все вокруг. И человек записывал это знание под действием Святого Духа.

В Библии человек появляется сразу в «готовом виде», а теория эволюции говорит о постепенном, медленном развитии

На самом деле теория эволюции — даже не теория, а аксиома. Доказательства эволюции уничтожают любые аргументы в пользу иных точек зрения, ей нет альтернативы. Человек, который не верит в теорию эволюции, либо совсем не образован, либо живет по принципу «если факты противоречат моей точке зрения, то тем хуже для фактов». Есть у нас такие верующие: им приносишь факты, уже чуть ли не стучишь перед ними костью неандертальца по столу, а они говорят: «Да, я тоже вижу эти факты, но твой мозг, поврежденный грехопадением, неправильно их трактует». Это совершенно не христианская точка зрения, ее корни — в восточных религиях. Отрицание видимого мира — это философия субъективного идеализма, когда весь мир воспринимается как ошибочный образ, как в фильме «Матрица». Безусловно, мы не знаем всех истин, но почему же тогда даже самые могучие отрицатели эволюции пользуются изобретением «падшего» человеческого сознания — телефонами, машинами, лекарствами?

Недавно святейший патриарх противникам эволюции вполне доступно объяснил: «Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции».

Я сам ищу ответы на вопрос, как все библейские нестыковки соотносятся с реальной историей, и пишу об этом книгу. Я бы с удовольствием прочитал эту книгу сам, но, к сожалению, никто ее еще не написал, по крайней мере, в русскоязычном сегменте.

2. Почему женщинам в брюках и без платка нельзя заходить в храм?

В наше время из-за этого вопроса возникает множество нелепых ситуаций. Бывает, женщина заходит в храм в джинсах, а ей тут же суют юбку или вообще простыню, чтоб она в нее завернулась. Получается совсем странная картина: напяливание некой конструкции на бедра. Не понимаю, кого-то покоробит, что ли, если женщина в брюках в храм зашла?

Корень этой традиции уходит в книгу Второзаконие, которая говорит: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». Вся штука в том, что понятие о мужском и женском сильно меняется в зависимости от места и времени. Брюки — это не женская и не мужская одежда. Например, в старину штаны носили кочевники, сидящие в седле. Геродот описывал скифов, которые ходили не в греческой тунике, а в брюках из-за холода. Теперь это просто удобная для нашего климата одежда, и ничего больше. Как-то мы с женой зашли в монастырь, и одна бабушка сказала: «Женщинам в брюках нельзя». Ну я ответил: «А она в женских брюках». Она так заулыбалась — поняла мою хитрость.

Защитники традиций часто ссылаются на апостола Павла, который якобы запретил женщинам одеваться как мужчины. На самом деле апостол Павел говорил даже не об одежде, а о головном уборе. В Священном Писании есть упоминание халата с накидываемым капюшоном, который прикрывает голову. Эта традиция пошла еще из Древней Греции, где носили что-то вроде индийского сари — ткани, обернутой вокруг тела.

Покрытая голова — это знак покорности. Женщина в платке как бы поклоняется, она вторая. А мужчина, глава семьи, первый

Но в Антиохийской церкви, например, где рукой подать до Иерусалима, Святой земли, женщины сейчас платков не носят из принципа — платки там носят мусульманки. В Священном Писании сказано и то, что мужчина должен стричь волосы, а женщина — нет. И что? У нас почти все священники с длинными волосами ходят, объясняя это традицией.

Ну увидел ты женщину в брюках или без платка в храме — концерт по этому поводу раскручивать не надо. Главное — любовь, стремление человека привести к Богу, а не соблюдение какого-то ритуала. Традиция — это не вещь в себе: мы дорожим своими традициями, и плевать нам, что происходит вокруг. Традиция — это инструмент, который нужен для того, чтобы прийти к Богу. Но инструмент может поломаться, устареть.

Важны не традиции, а смысл. Понятно, что в трусах или в шортах в церкви ходить не надо. Надо, чтоб женщина пришла в храм и ничего себе не отморозила, чтоб ей было удобно. Если традиция мешает здоровью — в юбке женщина зимой замерзнет, — зачем ее соблюдать?

Не надо создавать проблем на пустом месте, тем более когда они возникают не из-за евангельских, не из-за морально-этических предписаний, а просто из-за упрямой приверженности традиции. Люди приходят в храм, чтобы избавиться от гнетущего мира, получить благодать здесь и сейчас. А нередко получается, что человека не только от старых страданий не освобождают, так еще и новые сыплют на голову — «это не так, то не так», чтобы вообще на сто лет его от церкви отвадить.

3. Как можно называть Бога милосердным, если он требовал от Авраама принести в жертву собственного сына?

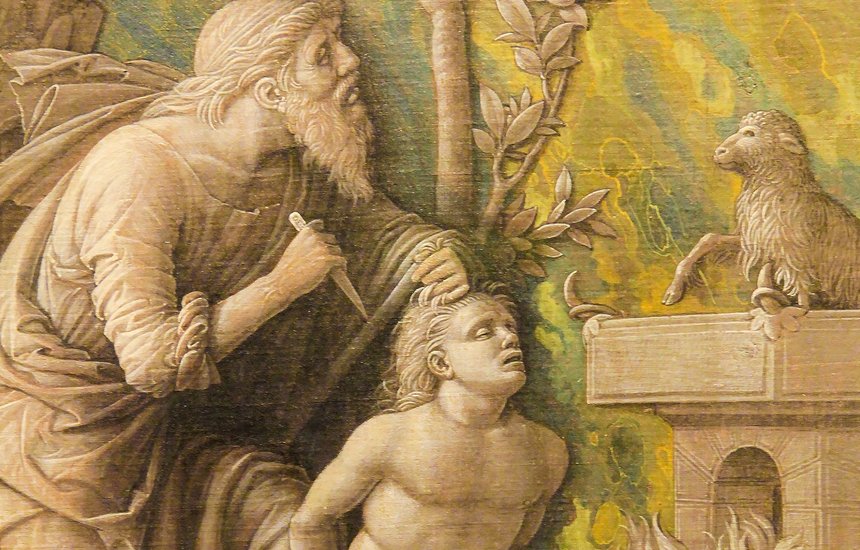

Конечно, наш Бог никаких человеческих жертв не требует. Ситуация была такая: Авраам и Сара долго не могли зачать ребенка, и сын у них появился уже на старости лет. Представьте, каково это — лишиться единственного долгожданного сына? Есть два основных объяснения тому, зачем Бог так поступил.

Первое: эта история учит тому, что человеку ради веры постоянно нужно делать выбор. Христианство — это не комфорт. Многие думают, что вера человеку нужна, чтоб дети не болели, чтоб жена не ушла, чтоб на работе все было хорошо. Якобы это некая субстанция, которая помогает в жизни. Но это не так. Зачастую, чтобы следовать заповедям, человеку приходится делать очень нелогичный, ущербный для себя выбор, а иногда и страдать всю жизнь. Выбирая веру, человек очень часто обрекает себя совсем не на комфортную жизнь. Следуя за Богом, мы очень многое можем и потерять. В эпизоде Библии с Авраамом показан пик этой возможной потери. Понятно, что Бог бы этого не допустил, но, попросив принести сына в жертву, он показал, на что человек может пойти ради веры.

Второй момент — исторический. Для того региона был характерен обряд «молох» — сжигание детей в качестве жертвы богам. Даже в родословной Христа был чокнутый царь, который принес в жертву своего первенца. Для нас непонятно — что за глупость, зачем ребенка убивать? Но тогда это было обычным делом. Автор «Бытия» рисует знакомую всем в то время картину и как бы заочно с ними спорит: «Смотрите, наш Бог этого не допустил. У нас человеческих жертв отныне не будет. Мы другие».

4. Чем православная вера может быть полезна современному человеку?

Был такой советский ученый — Сергей Александрович Токарев. Материалист, человек неверующий, но это не отнимает у него великих достижений как у религиоведа. Он написал важную вещь: доктринальное христианство вообще не интересуется проблемами текущей жизни, а народное, практическое христианство только этим и интересуется.

Большинство людей, если и приходят в храм, делают это, чтоб не болеть, чтоб в семье все было благополучно. Меня часто спрашивают: «Мои дети не ходят в храм. Как сделать так, чтоб у них в жизни все было хорошо?» Я говорю: «Понятия не имею». Христианство не об этом. И, кстати, люди это отчасти понимают, потому у нас церкви полупустые.

Хочешь богатства — иди в бизнес. Хочешь здоровье — иди в спортзал. Христианство же помогает жить, но в духовном измерении

Оно обещает только одно — Царство Божие, которое должно наступить в человеке уже здесь и сейчас. Внешние обстоятельства жизни не меняются, меняется внутреннее субъективное отношение к ним. Ты все так же работаешь, болеешь, попадаешь в какие-то неловкие ситуации, но смотришь на это как на преходящие вещи и стремишься к вечности, к Богу.

Христианство — о невидимой благодати, которая насыщает человека, и о вечной жизни после смерти. Мне говорят: «В чем смысл? Докажите». Если я что-то докажу, это будет не религия, а наука. Это можно постичь только верой, что самое сложное. Христос сказал Фоме: «Ты увидел и поверил, а блаженны не видевшие, но верующие».

Христианство не должно помогать только утилитарно или, напротив, приносить человеку только страдания — это заблуждение. Христианство не о страданиях и не об избавлении от страданий в земной жизни. Оно именно о пути к Богу.

5. Откуда взялось понятие Троицы и что это значит?

Христианство родилось где-то на рубеже нашей эры среди очень немногочисленного народа на Востоке, тогда еще совсем неприметного, малообразованного, — евреев. В тот момент у них была только одна уникальность — их вера в единого Бога. Ни у кого никогда подобного не было. Причем такого Бога, что его даже изображать нельзя никаким образом. Целое дело с ним было: обрезаться надо, в субботу — отдых, строгие ритуальные предписания по пище и одежде. Евреи были очень практичными, их религия была религией ритуальных предписаний. Они не философствовали о Творце, они были далеки от всякого мудрствования.

Первые проповедники, апостолы Христовы, были этническими евреями — иудеями. Если бы им начали рассказывать о Троице, они бы рот открыли и слушали в изумлении. А когда они пришли к более культурно развитым грекам, те начали задавать вопросы:

— Так вот, ваш Христос — он Бог или человек?

— Ну… и Бог, и человек.

— На сколько процентов Бог и на сколько процентов человек?

И у евреев пошла голова кругом. У античных товарищей были развиты философские школы: пифагорейская, стоическая, платоническая. Когда они принимали христианство, произошла культурная диффузия. Да, они отвергли языческих богов, но мощные философские построения остались. Троица — изобретение античной философии. Точнее, она дала христианам понятийный аппарат, чтобы осмыслить триединого Бога, о котором говорится еще в Евангелии от Матфея.

Например, в спорах о религии античные философы могли опираться на концепцию Плотина о триаде Единое — Ум — Душа, где Единое — Божество и Первоначало мира. Все это богатое философское наследие наша церковь взяла, хорошо переработала и оставила в основе нашего вероучения.

Фундамент нашей религии методом проб и ошибок, споров и молитв был заложен в первом тысячелетии нашей эры — тогда были даны ответы на важнейшие вопросы. Все второе тысячелетие богословская православная жизнь затухала, уже долгое время церковь очень мало богословствует, мы как бы застыли в своем «священном прошлом». А наша жизнь значительно изменилась, особенно в XIX в., после секуляризации. Мы продолжаем играть пьесу, которую уже никто не смотрит. Безусловно, необходимо хранить доброе наследие, но Господь ставит перед нами новые задачи, и мы не должны уходить от ответа на них, зарывая голову в песок. Справедливости ради: в последнее время лед тронулся, но пока все идет со скрипом.

6. Можно ли молиться святым?

Молимся мы одному Богу. Кажется, что некоторые люди молятся святым, из-за устойчивых выражений русского языка. Например, когда я говорю: «Я молился сегодня святому Тихону», на самом деле я имею в виду: «Я молил святого, то есть просил его, помолиться за меня Богу». Это догматически правильно.

Для Бога нет ни мертвых, ни живых — все одинаковые. Святые находятся в предвечном блаженстве, грубо говоря, они экстерном сдали экзамен — сто процентов попадут в Царство Небесное после Страшного суда. Поэтому я воспринимаю святого как живого человека и как бы говорю ему: «Замолви за меня словечко перед Богом. У тебя же получилось. Я тоже хочу сдать этот экзамен». Точно так же, как меня люди в церкви просят: «Батюшка, помолитесь за меня». В любом случае источник всего — Господь. Это важно.

Если человек ни разу не молился святым, в этом нет ничего странного. А вот если он ни разу не молился Христу — это большая проблема. Когда человек использует кучу святых чисто в утилитарном смысле: этот от головной боли, этот от сглаза, от пятого-десятого, это уже от христианства далековато и даже попахивает язычеством.

Можно и к мощам прикоснуться, и иконки поставить, почему нет, но так, чтобы Христос не затенялся в жизни человека. К сожалению, у нас часто происходит ровно обратное: заходишь в какой-нибудь молитвенный уголок, там огромная икона с Петром и Февронией, потому что они в семейной жизни помогают, а Христос где-то с краешку. Это, конечно, неправильно. Мы от святых не отказываемся, но относимся к ним спокойно. Бог у нас один.

7. Если Бог милосердный, почему он допускает смерть новорожденных детей?

Кто может знать ответы на такие вопросы, кроме Бога? Это вопросы мироздания. В мире есть зло. Бог его не создавал, но оно существует, потому что часть божественных, ангельских сил уклонилась от Бога. Почему Господь попускает это и в метафизическом, и в физическом плане мы не знаем. Это нормально. Есть немало вопросов, на которые надо честно ответить: понятия не имею.

Могу лишь сказать, что, если бы все было так понятно, наверное, было бы неинтересно. Если бы все точно знали: надо жить по Божьим заповедям, и тогда все будет в жизни хорошо, 99,9% людей так бы и поступили.

8. В чем смысл процедуры отпущения грехов?

Во-первых, у исповеди есть психотерапевтический эффект. Когда человек выговаривается вслух священнику, ему становится легче. Но прежде всего, идя на исповедь, человек должен самому себе сказать: «Я больше этого делать не буду». Или хотя бы сказать: «Я буду прилагать все усилия, чтобы этого больше не повторилось». Нельзя постоянно грешить, потом каяться на исповеди и думать, что ты очистился. Лучше вообще не идти к священнику, а просто перед Богом встать и в тишине сказать: «Господи, прости меня», — и больше этого греха не повторять. Дело не в ритуале, а в том, что человек собирается что-то в себе менять.

Формализация веры — проблема нашей религиозной жизни. В основном она происходит потому, что мы антропоморфизируем Бога, представляем свои отношения с ним как учитель-ученик, а в худшем случае — начальник-подчиненный или подсудимый-прокурор. Из этого рождается недоверие к Богу. Бояться Бога легко, а вот любить его, доверять ему — сложно. Проще думать, что, если человек что-то не так сделал, Бог скажет: «А ну иди сюда, на ковер». На самом деле Бог — отец, а мы его дети. Понятно, что отцы разными бывают, но Бог — именно любящий.

Бывает, человек годами ходит в храм, многое знает, исповедуется, но так внутренне формализован, что думаешь: «Ты где вообще находишься? В конторе? В банке? В конструкторском бюро?» Понятно, что церковь — это организация. В ней нет такого, что кто в лес, кто по дрова. Но формализация отношений с Богом — это беда.

Обложка: © Adam Jan Figel / Shutterstock / Fotodom