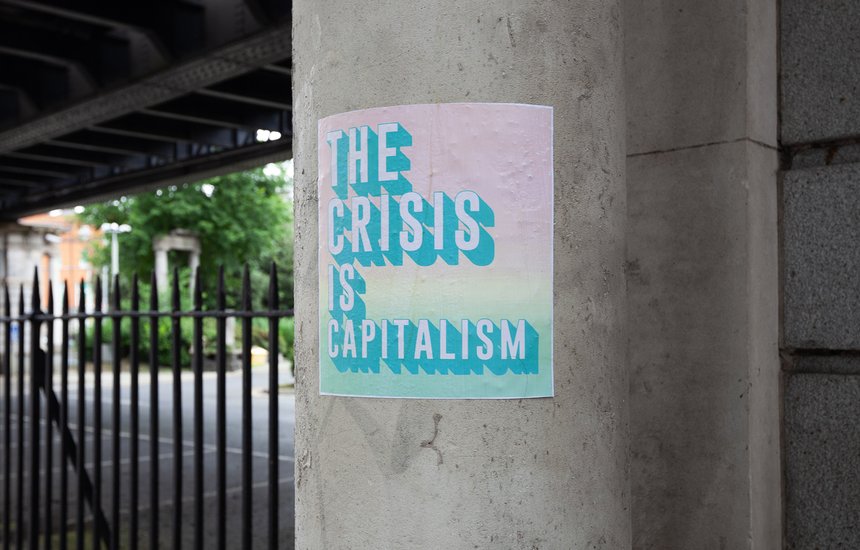

Роксана Насенова (@roxanomics) — дизайнер, креатор и автор подкастов о культуре и моде. Роксана училась в США, стажировалась в Versace, а теперь разоблачает капитализм в своем блоге. Мы задали Роксане 10 вопросов о том, как капитал и корпорации влияют на наши решения и поступки, и попросили порекомендовать книги для развития критического мышления.

1. Правда, что люди сейчас разучились мыслить и чаще цитируют других?

Мне правда кажется, что у многих людей сегодня мышление как будто уходит на второй план. Не потому, что они глупые, а потому, что сама среда устроена так. Алгоритмы подсовывают готовые формулировки, мемы, цитаты, которые проще закинуть в разговор, чем остановиться и построить свой собственный вывод. Плюс люди устают — работа, выживание, заботы. На длинное и глубокое осмысление просто не остается энергии.

Я сама ловила себя на этом: читаю текст и не пытаюсь его разобрать, а уже ищу, что можно «заскринить»

И вот это реально опасная привычка — мозг начинает жить в режиме репоста. С этим можно бороться только привычкой думать самому: делать заметки, спорить с автором, обсуждать вживую, возвращать себе способность пережевывать, а не просто проглатывать. Умение мыслить — это как мышца: если ее не тренировать, она слабеет. Поэтому важно читать длинные тексты, конспектировать, спорить с автором. Даже короткая привычка «прочитал — выписал 3 своих мысли» уже спасает от превращения в репост-машину. Это не про снобизм, это реально правило выживания мыслящего человека.

2. Как система перераспределяет прибыль вверх?

Суть простая. Рабочий производит ценностей больше, чем получает. Например, ты за смену сшила партию худи, которая на рынке стоит $100. Тебе заплатили $30, остальное пошло хозяину фабрики. Эта разница — прибавочная стоимость. Ее делят между собой капиталисты: часть идет в прибыль, часть — в аренду, часть — в проценты банку. А тебе оставляют ровно столько, чтобы ты мог прийти завтра, снова работать и не умереть.

Молодой талант создает ценность, но не владеет ни продуктом, ни платформой, ни условиями, в которых эта ценность обращается в деньги. Он просто сырье. Пропорция между тем, сколько он создает и сколько получает, абсурдна. Если инфлюенсеру платят миллион, значит, на нем заработали сто. Если стартапера выкупают за два миллиарда, значит, его технология впишется в систему, где принесет другим десятки миллиардов. Даже в этих успешных историях весь труд от техподдержки до логистики, от дизайнеров до монтажеров остается крайне невидимым и дешевым.

Система устроена так, чтобы перераспределять стоимость вверх — тем, кто контролирует каналы, а не создает контент. Это не что иное, как красиво упакованная эксплуатация. Чем громче хвалят систему за щедрость, тем яснее видно, как глубоко она в нас встроилась.

3. Насколько правдиво утверждение «Если много и усердно работать, можно добиться успеха»?

Это красивая сказка. Миллионы людей пашут по 12 часов и остаются в нищете. Потому что труд в капитализме — это не путь к успеху, а способ воспроизводить твое существование. Да, бывают истории успеха, но чаще они основаны на наследстве, связях или редкой удаче. Труд без капитала и собственности — это тупик.

4. Романтизация и гламуризация трудоголизма тоже выгодны капитализму?

Конечно выгодны. Когда культ «успеха» заставляет тебя гордиться тем, что ты работаешь ночами без сна, капитал выигрывает. Он получает больше твоего труда бесплатно. Лозунги «будь машиной», «спи быстрее» — это не мотивация, а мягкая форма насилия.

Я помню, как в креативной индустрии люди хвастались тем, что спали по три часа, что жили в офисе неделями. И это реально считалось чем-то крутым, почти героизмом. Но если посмотреть честно — это же ужас. Ты не видишь семьи, не восстанавливаешься, твой мозг работает на износ. В итоге и качество падает, и здоровье. Но капиталисту это выгодно: ты сам соглашаешься отдавать ему больше времени бесплатно. И самое страшное, что такой «подвиг» со временем превращается в норму. Сначала все восхищаются, что ты работаешь без сна, а потом от всех требуют того же самого. И уже стыдно сказать: «Я хочу нормальный график». Вот так из исключения делают правило.

5. Как выгорание может быть выгодно системе?

Выгоревший человек — просто идеальный работник для системы: он устал, ему не до требований и бунтов, он держится за место. Его проще контролировать. Можно ли справиться? Да, частично: ставить границы, отдыхать, делиться нагрузкой, искать поддержку в коллективе. Но важно понимать: выгорание — это совсем не случайность, а встроенный механизм капитализма.

6. Как капитализм разобщает людей и зачем?

Самый хитрый способ — это дробить нас на отдельные группы и заставлять спорить друг с другом о символах, вместо того чтобы объединяться вокруг реальных проблем. Яркий пример — это воукизм, который корпорации так любят использовать. Красивые лозунги, радужные логотипы, громкие кампании «за справедливость» — и всё это на фоне того, что сотрудники работают за копейки и у них нет профсоюзов. В итоге мы спорим о том, какой стикер на аватарке «правильный», вместо того чтобы спросить: «А почему людям не платят достойно?» И это идеально работает на капитал: люди разделены, солидарности нет, а компания еще и выглядит «прогрессивной».

Конкуренция — еще один метод разобщения. Мы перестаем быть товарищами и превращаемся в соперников. Сравниваем зарплаты, статус, внешность, лайки. Это ослабляет солидарность, потому что солидарные работники могут предъявить коллективные требования. Разобщенные — никогда.

7. Разделение на поколения и демонизация зумеров тоже кому-то выгодны?

Зумеров сейчас демонизируют громче, чем когда-то миллениалов или беби-бумеров, и делают из этого прям отдельный бизнес. Почему? Потому что удобно. Вместо того чтобы признать, что проблемы в дорогом жилье, кредитах, климате, стагнации зарплат, проще сказать: «Это потому что зумеры ленивые и не такие, как мы».

СМИ получают клики на таких заголовках, старшие поколения снимают с себя вину, а капитал сохраняет статус-кво. Но ведь дело не в «характере поколения», а в условиях, которые они получили. Молодежь сегодня живет в мире, где квартира стала инвестицией, а не правом, где работа нестабильна, а экология на грани. И под этими условиями люди формируют свое поведение. Поэтому демонизация — это дымовая завеса, чтобы не говорить о настоящих системных проблемах. Зумеры тут ни при чем. Виновата система, которая воспроизводит кризисы, а не какое-то отдельное поколение.

8. Как распознавать пропаганду и при этом не стать параноиком, который во всем видит подвох?

Пропаганду видно по упрощенности: если всё сводится к «есть герой и враг», значит, тобой манипулируют. Полезный фильтр: кому выгодно, кто платит, какие интересы прикрываются? Но при этом важно не сойти с ума и не видеть заговор в каждой новости. Баланс в том, чтобы сохранять скепсис, но при этом признавать простые факты: иногда авария — это просто авария, а не спецоперация мирового капитала.

9. Почему ИИ не сможет создать ничего нового?

Потому что у него нет опыта, боли и риска. Он комбинирует прошлое, статистику, то, что уже было. Настоящее новое рождается из противоречий жизни: из кризисов, из практики, из личного опыта. ИИ может ускорить рутину, помочь с черновиком, подсказать вариант. Но новизну придется приносить нам, живым. Что мы можем с этим сделать? Использовать ИИ как инструмент, но не отдавать ему роль автора. Создавать свои базы, свои контексты, а главное — не позволять машинам полностью определять культурное поле. Потому что если мы будем только копировать прошлое, которое они комбинируют, мы застрянем в бесконечной петле. А выйти из нее может только человек.

10. Как наличие личного бренда и зарабатывание блогом уживаются с неприятием капитализма и не противоречат ли они друг другу?

Это частый упрек: «Как ты можешь критиковать капитализм и при этом работать в моде, делать блог, консалтинг?» Но история знает сотни примеров, когда обеспеченные люди становились частью левого движения. Энгельс — вообще сын фабриканта, который вместе с Марксом разоблачал саму систему. Кропоткин — князь, который стал анархистом. Александра Коллонтай из дворянской семьи, а стала большевичкой и писала о женском освобождении. Эйнштейн, кстати, тоже писал эссе «Почему социализм». То есть дело не в том, откуда ты, а в том, какие ценности ты выбираешь. Сейчас особенно важно менять стереотип, что «левое» — это всегда бедность и аскетизм. Наоборот, ресурсы нужны для того, чтобы создавать независимые медиа, поддерживать коллективы, давать людям нормальные условия труда. Я смотрю на моду именно так: как использовать ее ресурсы и внимание, чтобы говорить о проблемах, а не только продавать картинку. Система сама по себе нас не отпустит — значит, придется работать внутри нее, но направлять силы не на показуху, а на то, что реально создает ценность для людей. Для меня мода и блог — это не только бизнес, это еще и инструмент критики, площадка для разговора с такими же людьми. Это не лицемерие, а стратегия выживания и сопротивления в тех условиях, в которых мы находимся.

8 книг, которые формируют не только знание, но и навык смотреть на систему сквозь шум и иллюзии:

- В. Ленин «Государство и революция» (коротко, но дает каркас понимания власти и государства).

- М. Корнфорт «Диалектический материализм» (очень системно и понятно про диамат как инструмент анализа).

- Марк Фишер «Капиталистический реализм» (почему мы верим, что «альтернативы нет», и как капитализм встроился в наше сознание).

- Кристен Годси «Почему у женщин при социализме секс лучше» (очень просто и убедительно про то, как экономика влияет на личные отношения и свободу).

- Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы» (как капитализм ломает целые страны руками корпораций и кредитов).

- Ф. Энгельс «Анти-Дюринг» (жесткий разбор буржуазной философии плюс классика диалектики).

- Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов» (основа либеральной экономической мысли, полезно знать врага).

- Ги Дебор «Общество спектакля» (как капитал превращает всё — от политики до дружбы — в картинку и товар).