После съезда с магистрали лес мгновенно темнеет, при свете фар машину подкидывает на поворотах. Ни одного фонаря вдоль проселочной, скрипит ржавый забор, не открывается калитка. Перепрыгнуть? Вряд ли. Тень дома за раскидистой яблоней. Мы похожи на взломщиков.

«Попугай улетел два года назад, клетка осталась. Клетки всегда остаются»

На участке болото, кроссовки липнут и хлюпают, эти носки никогда не отстирать. Выгрузить из багажника провиант. Душ в доме, туалет — на улице, любой ночной выход — только с фонариком, чтобы не наступить на ежа.

Воет, скрипит, шуршит. Дверь открывается с грохотом, на веранде, мигая, потрескивает единственная лампочка, расплываются очертания двора. Вот сарай, за ним туалет-яма, кострище с мангалом, дрова, бутылки, шампуры.

Городские бегут в деревню за покоем. Передышкой. Прибегают ли? То ли и правда усталость, то ли бездумный тренд: на выходные поедем не в Питер, а в Суздаль, проведем вечер в бане, а не в спа, включим Кадышеву, Буланову, «Любэ». Сделаем вид, что это «лобная доля сформировалась», а не мы стали жертвами еще одного модного нарратива. Все устали от гонки, но, отказавшись от нее, попали в новую.

Пыль. На желтой кухне немытая посуда, сгнившие в холодильнике овощи. Обшмыганные обои чернеют по углам. Рандомные вещи, как на балконе в детстве, сваленные, скомканные, брошенные, но не выброшенные. Выбросить — страшно. А что, если папа вернется и снова захочет надеть этот свитер? Попугай улетел два года назад, клетка осталась. Клетки всегда остаются.

На диване покрывало в дырьях, покрытый пылью жираф, когда-то он был желтый — но стал, как и все здесь, как и всё здесь, серо-зеленым. У входной двери балансирует печка — тонкие ножки, как у маленьких злых собак, и чугунный прогоревший бок. Книжные полки забиты: какой-то советский четырехтомник, «Приключения барона Мюнхаузена» (красный камзол на пушечном ядре), провода — бумажки — коробки. «Монополии» нет, здесь в такое не играют. Во что играют? Не разглядеть. В «бутылочку», но без поцелуев, — на столе теснятся нечистые пустые стаканы, сплющенная пивная жесть.

«Всё вокруг желтое, отсыревшее, усталое»

Деревня, в которой я бывала раньше, — розовая, зеленая, голубая, белая. Душ, ремонт, комфорт. Хотя здесь душ тоже есть — вот он, в углу, прямо у входа. Занавеска и ржавый поддон. Свет не включается. Всё вокруг желтое, отсыревшее, усталое. Туалет на улице. Стопы тонут, перепрыгнуть на деревянный настил, фонариком под ноги. Вода стоячая, гниет. Открываю дверь ногой — в заросли крапивы. Возле входа ящерки — не наступи, раздавишь. Лампочки внутри нет. Выпустите меня отсюда. Дверь до конца не закрыть.

— Ну хочешь, вызовем тебе такси до Москвы?

Хочу уснуть без навязчивых мыслей и проснуться без мыслей вообще. Шампанское, дешевое, искрящееся, отвратительно теплое — холодильник почти не работает. Поможет? Вслепую вытянутые из шкафа книги. Не читать их, конечно, — гадать. Если не формулировать четкий вопрос, то ответ будет на всё сразу и ни на что одновременно, интерпретируй как хочешь. Копайся в личном бессознательном. Томик Асадова, сборник арабской поэзии Средних веков, что-то из Бориса Полевого. Поможет? 371-я страница, 5-я строчка сверху. Повторить три раза, пока не получится внятно или пока Асадов не откроется на 371-й странице пародией на Андрея Вознесенского и не вызовет смех — громкий, неуместный, пьяный.

«К оригинальности я рвался с юности,

Пленен помадами, шелками-юбочками.

Ах, экстра-девочки! Ох, чудо-бабы!

То сигареточки, то баобабы».

«Шляться по чужим дачам да по чужому детству»

Занимаю комнату в одиночку, метр на метр — узко, сжато, как будто залезла в сундук с бабушкиными вещами. Пахнет пылью и горячим деревом. От кровати до икеевского кресла с покрашенными зачем-то ручками — одна стремянка. Из подушки, неуклюже набитой, торчит гусиный пух.

Открыть и закрыть глаза. Снова пять лет, запах пыли и дерева, можно лежать в постели до самого обеда. Перевернуться на другой бок в отсутствие других дел. Все мечтают сбежать из дома, а потом не могут в него вернуться.

Как сквозь толщу воды слышу: что-то скребется по деревянному полу. Снова пять лет, запах пыли и дерева, я боюсь монстров под кроватью. Нырнуть в спасительное тепло одеяла, закрыть уши, представить, что этого нет, — выученная с детства схема. И позвать маму. Мне двадцать один, под кроватью мышь.

Я звоню маме. Гудок — второй — третий.

— У меня мышь в комнате.

А еще я покурила вчера снова, хотя уже месяц пытаюсь бросить. Снова 5 лет, я рассказываю маме всё подчистую. Да, плохой день. Плохие два дня. Может, две недели. Я нормально ем, мам, и курю немного, говорю же, пытаюсь бросить. Мы на даче у друга, здесь туалет на улице и мыши в доме. Ретрит. Считай глэмпинг.

Шаркаю ногами в галошах по подсохшей траве, мама вспоминает, как я любила нашу дачу. Яблоневый сад, баня, розовые кусты вдоль дома, вымощенные дорожки, детский смех. Почему ты никогда меня туда не брала? Хочется сбежать, а некуда. Только вот бродить по чужим дачам да по чужому детству: смотреть, где не я ловила рыбу, не я падала с дерева, не я скатывалась на велике, крепко держась за руль.

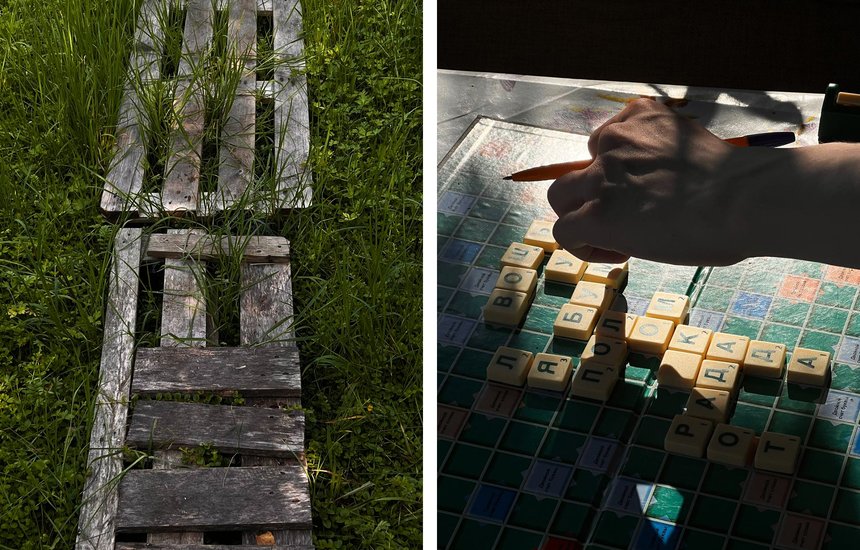

Возвращаться в воспоминания сложнее, чем быть в них гостем: для меня это ржавый забор и пыльные комнаты, для кого-то — напоминание о том, чего не вернуть. Жизнь кипела здесь. Под ногами путаются мелкие недозрелые яблоки, неотличимые от травы, — их собирали в августе всей семьей, везли в город, раздавали друзьям. Детские книги, отсыревшие и слипшиеся, просили почитать перед сном, печку топили, посуда стояла в шкафу. На веранде мы пьем кофе из узорчатой турки и играем в скребл. Кто-то другой играл в морской бой.

— Я сегодня просыпаюсь — а у меня мышь на столе сидит, книжку жрет. Она меня заметила — и как юркнет в тубус картонный, от бумажных полотенец который. Ну и я его так с одной стороны Асадовым прикрыл, с другой — арабской поэзией. Она там барахталась, выпрыгнуть пыталась. Как-то так, наверное, адронный коллайдер изобрели.

— И чё ты с ней сделал?

— На веранду вышел и книжки по бокам разжал. Она там, наверное, как-то неловко выпала, но мне смотреть не хотелось.

Разговор глушит поливалка с соседнего участка. С другой стороны узкой улицы кричат дети: смеются, падают, визжат, плачут. Звенят велосипедные цепи, играет музыка. Они проведут здесь детство и будут бесконечно в него возвращаться, возвращая с собой таких, как я, — детей сухих городских кварталов и скрипучих трамвайных линий.

— Если в профессии ничего не сложится, можем уехать сюда. Отстроим дом. Заживем небольшой коммуной на натуральном хозяйстве.

— Корову заведем?

— Не, для коровы здесь места мало. Ее же нужно где-то пасти.

— А в чем тогда прикол? Без коровы?

Обложка: © skyNext / Shutterstock / Fotodom