Максиму Большакову 22 года, и он занимается переводом на русский жестовый язык, работая на фестивалях и концертах. Мы попросили его рассказать, чем грамматика жестового языка отличается от грамматики русского, как конвертировать метафоры в жесты и возможно ли превратить сурдоперевод в профессию.

«По образованию я медик — много времени провожу в морге»

Мне было 12 лет, когда я случайно встретил переводчицу с русского жестового языка. Она была похожа на волшебницу — одними руками помогала глухим понимать речь. Это было очень красиво. Я подошел, сказал: «Здравствуйте. Круто. Хочу быть похожим на вас». Она мне помогла с азами, познакомила с детьми. Потом я переехал в Сыктывкар и продолжил учиться самостоятельно, в основном по видеоурокам и общаясь с людьми с нарушениями слуха.

В языке меня больше всего привлекала эстетическая составляющая. Жестовый язык — это очень красиво. К тому же учить его безумно интересно. Кажется, что обладаешь каким-то недоступным большинству знанием. Позднее я полюбил саму возможность общаться с глухими — это удивительные люди. Они иначе воспринимают мир. Люди, которые хорошо слышат, ощущают мир базово, в трех проекциях — визуально, аудиально и тактильно. А глухие лишены аудиального восприятия — у них остается в основном визуальное. Они, грубо говоря, видят намного больше: подмечают мелочи, на которые обычные люди и внимания не обратят. Благодаря общению с людьми с нарушениями слуха я стал больше замечать вокруг себя. А еще стал честнее: глухие — люди очень прямолинейные. Жестовый язык сам по себе лаконичный — глухой человек никогда не станет заискивать или льстить. Скажет всё по делу, честно и просто.

Когда я начал учить язык, у меня не было мыслей о том, чтобы сделать перевод профессией. До сих пор нет — основная деятельность у меня совершенно иная. По образованию я медик — много времени провожу в морге. А перевод, особенно концертный, — это отдых от медицины, который иногда приносит мне деньги. Хотелось бы, конечно, превратить его в основное занятие, но есть проблема: как правило, переводчик нужен глухому человеку не на концертах, а в больницах, у юристов, в полиции и прочих госучреждениях. Я поработал в этой сфере — и понял, что мне гораздо интереснее переводить культурные мероприятия.

В больницах мне не нравится: много скандальных людей. Живые люди часто бывают дебильными, в отличие от мертвых. Мертвые не базарят. Мы даже называем их «котики», потому что у них мокрые холодные носы. С живыми так не получится. Хотя моя первая работа, связанная с переводом, тоже была в медицинской сфере — в ВОГ, Всероссийском обществе глухих, в петербургском отделении. Я пришел, сказал: «Хочу у вас работать». Провели собеседование на жестовом языке, приняли. Заработал первую тысячу рублей за вызов — сопровождал слабослышащего на прием к врачу.

«Глухих в школах не учат жестовому языку. Это запрещено»

В русском жестовом есть ступени знания, как и в любом другом языке. Правда, от классического общеевропейского языкового стандарта с дроблением уровней от A1 до C2 они отличаются: уровней всего 4. Я не сдавал экзамен, но свой уровень, если переводить в простую систему, оцениваю на C1.

Главное, чем различаются уровни, — сложность грамматики. Самое важное для переводчика — понимать глухого. А грамматика жестового языка, описанная в учебниках, совершенно не реализуется на практике. Если поставить рядом пять глухих людей и дать им одно и то же предложение на перевод, получится пять разных синтаксических конструкций. Для того, чтобы «уловить» грамматику, нужно очень много общаться с глухими. Кто-то из них в принципе не использует грамматику жестового языка — просто калькирует грамматику вербального русского языка. Поэтому, когда я перевожу для группы слабослышащих людей, всегда договариваюсь, как переводить: на русский жестовый или на калькирующую жестовую речь. Это вещи очень разные: калькирующая жестовая речь полностью копирует грамматику русского языка, во всех аспектах.

Непосредственно в жестовом языке другая грамматика. В ней нет склонений по числам и родам, как и спряжений. Нет предлогов, «не» ставится после отрицаемого слова, обозначение времени ставим в начале предложения, сначала называем слово и только потом — его свойство. Например, на русском языке мы скажем: «Сегодня мы пошли в лес без Дениса». На русском жестовом: «Сегодня мы пошли, лес, Денис, без». На русском — «девочка в желтом платье», а на жестовом это будет «девочка, платье, желтый». Фразу «девочка в желтом платье» глухой поймет, конечно, но чисто грамматически в его голове получится, что девочка — желтая. Сразу возникнет вопрос почему. У нее гепатит? Что случилось?

Тем не менее многие глухие предпочитают калькировать грамматику русского языка — это проще. Более того — некоторые даже не знают жестового языка. Чаще всего дети с ОВЗ по слуху учатся в коррекционных классах. Но в школах их не учат жестовому языку. Это запрещено. Многие сурдопедагоги считают, что ребенок обязан говорить на русском языке и понимать на русском языке, а не на русском жестовом языке. Мол, жестовый язык замедляет развитие глухого ребенка. Я с этим в корне не согласен — считаю, что таким образом ребенка попросту выдергивают из его культуры.

Сложности возникают не только с грамматикой, но и с лексикой, в основном из-за разности диалектов

Когда я переехал в Петербург, я с ужасом обнаружил, что глухие здесь говорят иначе — на другом диалекте. Было непросто переучиться. Разумеется, процентов 85 я понимал. Но вот об остальных 15 оставалось только догадываться — некоторые жесты даже отдаленно не напоминали те, которые были мне привычны. Например, слово «помидор» в Москве, Петербурге и Тамбове показывается по-разному. И если глухой из Москвы, скорее всего, поймет глухого из Питера, то вот про «помидор» тамбовчанина они оба не догадаются. Я до сих пор не представляю, как этот жест может быть «помидором».

Из-за разности диалектов у меня бывали и курьезные ситуации. Например, в Сыктывкаре определенным образом показывают жест «туалет». А в Питере этот же жест означает «говно». И пришел я как-то в капеллу, где переводил службы, и говорю: «Вверх по лестнице насрано».

Самая распространенная проблема с точки зрения лексики: у многих слов в принципе нет жестового эквивалента, особенно у научных терминов. Поэтому с ними сложно работать. В некоторых сферах лексика весьма специфичная: например, церковная. Ее очень увлекательно переводить, хотя иногда и забавно.

Я вроде как использую всего два жеста: «пещера» и «класть». А в переводе это «возложение Тела Христова в пещеру после снятия с креста на Голгофе».

С иностранными жестовыми языками ситуация обстоит хуже. Например, английского жестового языка нет: есть отдельно британский и американский. Американец не поймет британца. Дело в том, что две ветки английского жестового языка развивались по-разному: британский создавался обособленно, в то время как американский пошел от французского жестового языка. От него же пошла вся «европейская» ветвь жестовых языков — испанский, португальский, русский. Если глухой из России встретится с глухим из Америки, они посидят в баре два вечера и уже, вероятно, смогут друг друга немного понять. Хотя и не полностью: много слов в жестовых языках образуются за счет алфавита — по первой букве. Поэтому с другими жестовыми языками у переводчиков возникают сложности.

«Многое в тексте на вербальном русском глухому непонятно в прямом переводе. Нужно переводить смыслы»

Первый мой опыт концертного перевода был с инди-исполнительницей «Элли на маковом поле». Я ей сам написал, что-то типа: «Здравствуйте, Виктория, такой-то и такой-то. Можно?» Говорит: «Можно». Я подумал: «Блин, и что теперь делать?» Выучил все песни наизусть. Все перевел — красиво, по грамматике. В итоге, конечно, перенервничал сначала, затупил. Потом кое-как собрался.

С опытом стало легче. Отношение к переводу тоже изменилось: оказалось, что переводить песни нужно далеко не всегда на русский жестовый — чаще всего лучше перевести калькой. Так ты лучше попадешь в ритм и мелодию. Более того — сохранишь приближенный к оригиналу текст артиста, который сильно изменится при переводе на русский жестовый. Хотя многие вещи из текста на вербальном русском глухому будут непонятны в прямом переводе — нужно переводить смыслы. К примеру, я тут переводил песню «Раньше в твоих глазах…» группы «Кино». Там по тексту: «Раньше в твоих глазах отражались костры». Напрямую это не переведешь на жестовый язык — не поймут. Переводим смысл: раньше в тебе кипела жизнь, а теперь эта жизнь угасла.

Если ты можешь сделать так, чтобы текст артиста с максимальным сохранением метафор был понятен глухому, — это очень круто. Но ориентация всё равно идет на смысл — для глухих это важнее. Они приходят на концерт для того, чтобы понять смысл песни, ритм которой им нравится — люди с нарушениями слуха шикарно чувствуют басы, вибрацию от пола.

В целом переводить на русский жестовый язык можно любую музыку. Даже рэп. Хотя это, конечно, сложно. Я как-то пробовал — на концерте Альбины Сексовой. Я ее огромный фанат — ничего с собой не могу поделать. Я был на всех ее концертах в Петербурге, один раз переводил. Это было непросто, мягко говоря.

Ничего сложнее, чем песню «Еду на аборт», я никогда не переводил

Некоторую лексику в песнях бывает очень сложно перевести. Особенно убивают наши идиомы, поговорки и пословицы. Вот, например, «Раз в год и палка стреляет». Это как? Глухой не поймет, у него нет подобной логики. Поэтому надо говорить: «Иногда случаются неожиданности». Порой приходится прям в моменте решать, как понятнее конвертировать. Безумно интересно с такими ситуациями сталкиваться, хотя порой и стыдно.

«Начинается конвертация: с английского на русский, с русского — на русский жестовый»

Перед концертом артисты всегда высылают мне трек-лист. Большую часть песен я знаю наизусть, потому что работаю только с исполнителями, которых сам очень много слушаю. Их песни у меня почти все переведены. Это «Элли на маковом поле» и «лампабикт» — Артём Якимов, еще один инди-артист. С ним мы отыграли уже восемь концертов — его песни я знаю на отлично. Хотя всё равно иногда нервничаю на концертах: Артём любит вставлять английский текст в монологи — у меня автоматически начинается конвертация с английского на русский, с русского — на русский жестовый язык. И всё это синхронно. Это всегда волнение. Справляться с ним, в принципе, легко: выходишь, переводишь первую песню — и дальше по накатанной. Волнуешься только, что неправильно изобразишь эмоцию в моменте. Самая важная составляющая русского жестового — это эмоциональность. Для глухих безумно важна эмоция: важно смотреть, как артист воспринимает каждую песню, спрашивать, о чем она для него, — чтобы правильно это транслировать. Поэтому многих переводчиков учат быть эмоциональными.

Сейчас на концерты всё чаще и чаще зовут переводчиков на русский жестовый язык. Это, в принципе, общая тенденция. Раньше всё было грустно: глухие сидели в интернатах и ничего не делали. А сегодня есть огромное количество ивентов, на которые приходят глухие и слабослышащие. Например, в Русском музее есть экскурсии, переведенные на русский жестовый язык. Есть переводы сказок для детей, переводы некоторых книг из русской классики. Это крутой общественный сдвиг. Помню, после первого концерта «лампабикта» ко мне подошла моя слабослышащая знакомая и сказала: «Вау, мне очень понравилось». Всегда приятно осознавать: всё то, что ты делаешь, — не просто так.

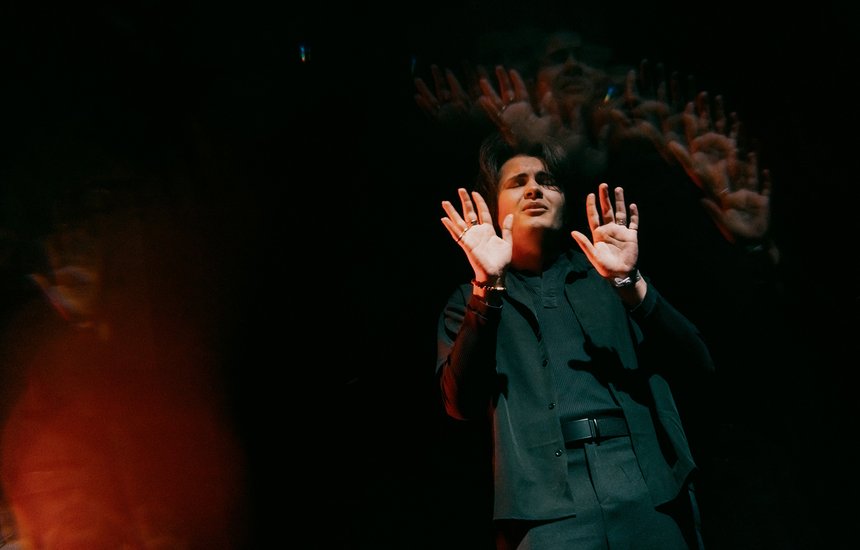

Обложка: © Юлия Рванцева