Любое государство окружает набор мифов и заблуждений. Что уж говорить о тысячелетней истории Китая. Например, все почему-то уверены, что именно здесь изобрели порох, бумагу и компас. А конфуцианство всегда было господствующей идеологией. Но на самом деле всё немного не так. Мы собрали пять самых популярных мифов о Древнем Китае и попросили разобрать их Марка Ульянова, историка-востоковеда и научного редактора книги «Поднебесная: 4000 лет китайской цивилизации», которая вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн».

Миф 1. Китайская цивилизация — самая древняя в мире

И да и нет. Когда говорят, что китайская цивилизация самая древняя, имеется в виду древнейшая из ныне сохранившихся. А не из тех, что существовали в истории человечества. Все цивилизации классического Древнего Востока (Месопотамия, египетские государства, Шумер, Вавилония, Ассирия и т. д.) исчезли. Их потомки — египтяне, копты, ассирийцы — существуют. Но они — не государствообразующие этносы.

Если кратко, первое китайское государство, существование которого подкреплено эпиграфическими, нарративными, археологическими источниками, — Шан-Инь (XIII–XI вв. до н. э.). Возникло оно около 1300 года до нашей эры. До этого, судя только по археологическим источникам, наиболее ранние государства могли быть основаны около нижнего течения реки Янцзы, в районе озера Тайху (около 2300 г. до н. э.). Некоторые специалисты оспаривают существование цивилизаций на этих территориях, но это дискуссии узкоспециальные, так что, если вы заинтересуетесь вопросом, можно обратиться к первому тому десятитомной «Истории Китая», который вышел в 2016 году.

В самом Китае сейчас принято историзировать мифическую «династию Ся», возникновение которой относят примерно к периоду основания тех самых спорных первых государств (ок. 2070 г. до н. э.). Но династия господствовала в бассейне не Янцзы, а Хуанхэ — именно там возник государствообразующий этнос хань.

В такой путанице, где оказались и китайцы, и востоковеды, понятно одно: на вопрос о древности цивилизации отвечать стоит не исторической науке, а этнокультурной. То есть главенствуют здесь не исторические факты, а традиции, ценности, мифы и культуры народов. А ученым удачи — они еще долго будут спорить о годах появления первых государств в Азии.

Миф 2. Императоры Китая всегда правили единым и централизованным государством

Это не так. Упомянутое государство Шан-Инь (XIII–XI вв. до н. э.) занимало незначительную часть в бассейне среднего течения реки Хуанхэ и носило анклавный характер, то есть там имелись столичный центр (район современного города Аньян, провинция Хэнань) и ряд отдельных владений в соседних аграрных очагах.

Последующее государство — Западное Чжоу (XI–VIII вв. до н. э.) — было крупнее, но представляло собой совокупность владений членов правящей династии Цзи.

Дальше шел период Чуньцю и Чжаньго, c VIII в. до III в. до н. э., когда на территории Китая в бассейне Хуанхэ и Янцзы существовало большое количество государств, объединенных близкими, но не общими культурой, верованиями и традициями. Они не представляли единого централизованного государства.

Первая империя, которую можно считать относительно централизованной, возникла в 221 году до н. э. Ее создал царь государства Цинь — Цинь Шихуанди. Правда, оно быстро распалось. После смерти царя в 210 г. до н. э. начались гражданские войны между элитами бывших царств в бассейнах Хуанхэ и Янцзы. В результате в 202 г. до н. э. возникла первая долговременная империя — Хань. Но и ее существование прекратилось в 220 году — уже нашей эры.

После этого на территории Китая долгое время возникали отдельные государственные образования, сменявшие друг друга. Объединились они только в конце VI века, когда возникла империя Суй.

То есть сменялись периоды: централизованные империи уступали место сосуществовавшим государственным образованиям и наоборот. То же самое, кстати, произошло в начале XX века после Синьхайской революции 1911 года. Тогда Китай распался на отдельные милитаризованные владения на севере, а на юге формировалась республика.

Централизованным в полном значении этого слова Китай стал только в 1949 году, после победы коммунистической партии и возникновения Китайской Народной Республики (КНР).

Миф 3. Конфуцианство всегда было господствующей идеологией в Китае, а буддизм попал туда случайно

Такой стереотип популярен, но далек от действительности.

Конфуций жил на рубеже VI–V веков до нашей эры. А государство Шан-Инь, как мы уже говорили, возникло около 1300 г. до н. э., то есть на протяжении фактически 600–700 лет никто ни о каком конфуцианстве не знал.

Господствующей идеологией в полном смысле этого слова конфуцианство становится только в империи Хань, которая возникает в III веке до н. э. Именно тогда потребовалось систематизированное учение, которое могло бы стать основой государственной идеологии и использоваться при подготовке бюрократии.

Китаевед А. И. Кобзев по этому поводу писал: «Конфуцианство обрело черты всеобъемлющей системы благодаря усилиям „Конфуция эпохи Хань“ — философа Дун Чжуншу. Опираясь на концепции даосизма и философской школы инь ян цзя, он детально разработал онтолого-космологическую доктрину конфуцианства и придал ему религиозные функции (учение о „духе“ и „воле Неба“), необходимые для официальной идеологии централизованной империи».

А буддизм попал в Китай не случайно. Считается, он проник в страну еще в I в. н. э. благодаря купцам, которые перемещались по северному Шелковому пути из Центральной Азии.

Затем, в II–III веках, в Китае появились миссионеры-проповедники. Первый известный такой монах прибыл из Парфии[1] в 148 году. На китайский манер его звали Ань Шигао, и с помощью китайских помощников он перевел около 30 сутр.

Распространение буддизма в Китае происходит в период полицентризма (III–VI вв.), в начале Средневековья, когда государям степняцких государств, возникших в бассейне Хуанхэ в северной части Китая, нужна была государственная идеология и общая религия, которая объединила бы население, состоявшее как из китайцев, так и из завоевавших их степняков. Значительный вклад в распространение буддизма внес китайский монах Даоань (312–385 гг.), который ввел монастырский устав и оставил нескольких учеников, продолживших его дело.

Из буддийских сподвижников за рубежами Китая, в том числе в России, наиболее известен монах Сюань-цзан (во многом благодаря прекрасному переводу романа «Путешествие на Запад», одним из главных героев которого он является).

Редакция «Альпина нон-фикшн»: Майкл Вуд в книге «Поднебесная: 4000 лет китайской цивилизации» пишет о монахе Сюань-цзан (602–664), изучавшем буддизм и совершившем опасное путешествие, чтобы расширить свои знания.

На протяжении 631–632 гг. он учился в Кашмире у великих учителей. Занятия с участием старших монахов помогли ему в усвоении традиционных толкований и идей. Сюань-цзан вернулся в Китай и привез в страну 657 свитков с буддийскими рукописями, переносные реликвии, изваяния и статуэтки, нагрузив всем этим добром двадцать вьючных лошадей. Остаток жизни он провел, самоотверженно работая над переводами рукописей.

Здесь надо сказать, что среди книг, которые привез Сюань-цзан, было немало ценнейших буддийских текстов, часть которых была впоследствии утрачена и сохранилась только в китайских переводах. Переводы этих трудов вошли в китайский буддийский канон: Трипитаку.

В 646 г. он завершил важный для истории буддизма в Китае труд: «Путешествие в Западный край [в эпоху империи] Великая Тан» (Да Тан Сиюй цзи 大唐西域記).

М. Вуд продолжает: «Однажды император предложил ему сложить обеты и стать главным министром, чтобы своей мудростью помочь править страной. Но Сюань-цзан отказался, ответив государю: «Это было бы всё равно что вытащить лодку из воды. Она не только станет бесполезной, но со временем просто сгниет на берегу…»

Миф 4. Китай изолировался от внешнего мира и не имел контактов с другими цивилизациями до XIX века

Этот миф возник в колониальной литературе и долгое время обсуждался в идеологическом ключе. На самом деле всем известен Великий шелковый путь, который объединял Китай и государства Центральной Азии с последних веков до нашей эры. У Китая были тесные связи и с иранскими государствами. Например, с Парфией. В Китае хорошо знали про Римскую империю и Византию. Кроме того, Китай уже с ханьского времени претендовал на гегемонию в Центральной Азии и контроль над Приаральем — районом, который назывался Согдианой. В танское время (VII–X вв.) на территории Центральной Азии были китайские гарнизоны. И в одном из них, на территории Киргизии, родился великий китайский поэт танского времени — Ли Бо.

Закрытым Китай можно назвать во времена империи Мин, в конце правления великого императора Чжу-ди. После смерти правителя к власти на длительное время пришли различные группировки евнухов, а императоры были их марионетками. Тогда в условиях напряженной политической борьбы было принято решение о закрытии портов — своего рода самоизоляции.

Но фактически она не соблюдалась. Китайские компании и торговые дома поддерживали контакты со странами Южных морей (Юго-Восточной Азии), а также с Индией и далее на Запад, торгуя фарфором, шелком и прочими товарами, пользовавшимися большим спросом.

При чем тут колониализм и колониальная литература? С XIX веком связаны так называемые «опиумные войны», в результате которых происходит «открытие Китая» империи Цин (1644–1912 гг.) в колониальном смысле этого слова.

Войн было две: в 1840–1842 и в 1856–1860 годах. Первая велась между Великобританией и Цин, чьи власти запрещали продажу опиума. Сначала англичане продавали его контрабандой, но, когда власти Цин попытались ее пресечь, англичане воспользовались этим как поводом вторгнуться в земли Китая. Чтобы закрепить свою победу, они в духе британской колониальной политики навязали первый в истории Китая «неравноправный» Нанкинский договор. Поражение в этой войне в Китае считается одной из самых трагичных страниц истории.

Во второй «опиумной войне» к Англии присоединилась Франция. Сообща они нанесли поражение армии Цин и навязали государству Пекинский договор.

По обоим договорам Китай лишался части территорий, принуждался к уплате контрибуций, открывал рынки для западных товаров в ущерб себе, в том числе для свободной продажи опиума.

Таким образом, «открытие» сделало Китай полуколониальной страной. Это дало возможность европейцам и американцам под жерлами пушек навязывать неравноправные договоры с правителями того или иного восточного государства, навязывать им свою коммерческую политику. Европейцы, в первую очередь англичане, за очень большие деньги продавали в Китае опиум, который для них бесплатно выращивался в Индии и Афганистане. Это и есть открытие мира в колониальном контексте.

Миф 5. Изобретения вроде бумаги, компаса, пороха и печати появились в Китае почти в готовом виде и не имели аналогов

Это тоже распространенный стереотип и часть современной идеологии: Китай говорит об упомянутых изобретениях, когда хочет подчеркнуть всемирно-историческую значимость своей цивилизации. Здесь нужно хорошо понимать, для чего использовались эти открытия и когда они случились.

Самое известное — порох. В Китае порох или его аналоги использовали для мирных и религиозных целей. Из них делали хлопушки и фейерверки, изначально предназначенные для отпугивания злых духов. Когда же порох попал в Европу, он произвел революцию в военном деле: появилось огнестрельное оружие. Начался новый этап в развитии человечества. Благодаря новейшим видам вооружения и техническим открытиям европейцы смогли навязать свою волю большинству народов мира, живших на разных континентах, а некоторых из них — просто уничтожить (как в Латинской, да и в Северной Америке).

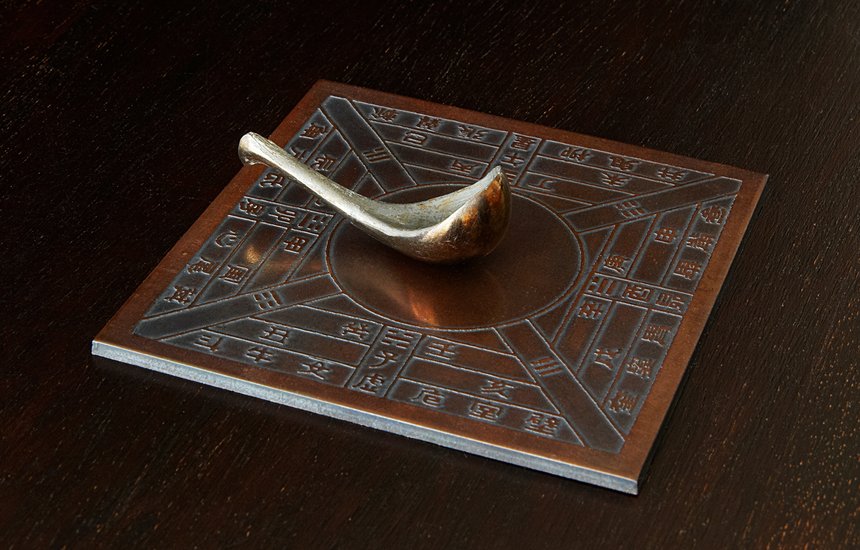

Так же и с компасом. Он использовался в качестве геомантического прибора для определения того, что в Китае называют фэншуй. На Западе такое приспособление существовало еще со времен древневосточных государств и предназначалось для судоходства, расширения географических научных знаний.

Ну и бумага. В Европе тоже были свои формы фиксирования письменности, подходящие для определенного этапа развития культуры. Где-то это — обожженные глиняные дощечки, где-то папирус, где-то пергамент… Если говорить о печати в Китае, она называется ксилографией. На деревянных дощечках вырезается иероглифический текст одной страницы. После этого он покрывается тушью, под прессом отпечатывается некоторое количество листов. Ксилография в Китае появилась в IX–X веках. Это достаточно удобный, но не очень массовый способ книгопечатания. Изобретенная в Европе (XV в.) свинцовая печать подвижными литерами до Китая сразу не доходит: ею сначала, с XVII века, пользуются жившие там миссионеры-иезуиты, а широкое распространение она получает в XIX веке. От ксилографии отказываются.

Поэтому, когда говорят, что и бумага, и компас, и печать, и порох были изобретены в Китае, — всё это требует уточнения. И воспринимать это буквально — довольно наивно.

Обложка: © Joshua Davenport / Shutterstock / Fotodom