Чаще всего, даже если мы максимально сосредоточены на книге, чтение будет пассивным. Из-за этого большая часть знаний улетучивается из головы, даже если заучивать ее наизусть. Философ Мартин ван Доорн предлагает три способа превращения чтения в активное. Они помогут увеличить КПД и позволят знаниям задержаться в голове надолго.

Самое главное в обучении — прочитать и запомнить информацию.

Способов запоминать существует множество, и все они основаны на том, чтобы задействовать в этом процессе как можно больше нейронов. Чтобы создать крепкую сеть знаний, надо представить себе общую картину, а затем присоединить к ней новые знания.

Чем больше базовых знаний вы получите, тем выше будет эффективность от последующего чтения: знания быстрее закрепляются на имеющемся фундаменте, связываются с уже существующими. Шанс того, что они растворятся без следа, существенно снижается.

Как же сделать так, чтобы первый этап обучения — чтение, происходил эффективнее? Ведь даже если вы внимательно читали какую-то книгу несколько лет назад и добавили часть знаний к фундаменту знаний, вы вряд ли сделали это на все 100%. Мартин ван Доорн нашел для себя три самых действенных метода.

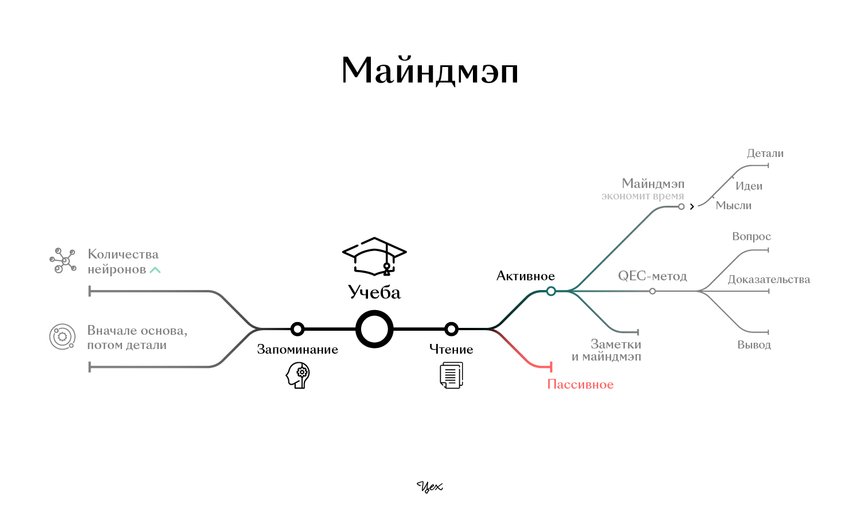

Для эффективного чтения: диаграмма связей

Предположим, вы читаете что-то важное и хотите уловить все детали. Чтобы сделать новую информацию частью своего жизненного опыта и закрепить ее в таким образом в своей долгосрочной памяти, вам понадобится диаграмма связей или майндмэп.

Майндмэп — это способ ведения заметок без лишних усилий, чтобы не превращать чтение в изнурительный труд. Записи ограничиваются одним листком и делаются по ходу.

Как это выглядит:

- В центре карты находится главная идея книги;

- От нее отходят основные ветви — мысли связанные напрямую с главной идеей. Лучше делать их разных цветов, чтобы подчеркнуть различия;

- Дальше идут отростки, на которых обозначают составляющие основных мыслей;

- Подписи на ветвях всех уровней состоят из ключевых слов и символов. Эффективность ключевых слов можно усилить, если добавить к ним изображение;

- Связи между элементами можно подчеркнуть стрелками и скобками.

В результате вы получите визуальную репрезентацию общей картины книги.

Майндмэп работает лучше классических списков, потому что задействует оба полушария: цветные линии и значки активизируют правое полушарие, написание текста — левое.

При этом одну и ту же книгу можно описать несколькими майндмепами, все зависит от ваших целей: читаете вы для того, чтобы применить новые знания в работе, воспользоваться ими для построения бизнеса или расширить свой кругозор.

Для серьезной работы с текстом: активное чтение

Иногда нужно копнуть глубже и создать записи, на которые нужно будет ссылаться, например, при работе с диссертацией или для споров интернете. Тут поможет подход активного чтения.

- Для начала определитесь с целью: ответьте себе на вопрос, для чего вы читаете эту книгу;

- Затем, если это возможно, просмотрите свои предыдущие заметки по схожим темам, чтобы знания ложились на подготовленную почву и связывались с уже имеющимися;

- Перед началом чтения создайте основу майндмэпа, разместите в центре главную идею;

- После прочтения каждой главы кратко, но понятно распишите по пунктам ее содержание или хотя бы наиболее важные детали, затем дополните схему майндмэпа;

- Перед тем как начинать чтение после перерыва, просмотрите майндмэп и пробегитесь глазами по пунктам содержания.

В конце полный майндмэп и пачку заметок можно протегировать и убрать в общую тетрадь или в облачное хранилище — если заметки были в электронном виде. Так вы сможете возвращаться к ним позже.

Продвинутый уровень: QEC-метод

Аббревиатура QEC расшифровывается как question/evidence/conclusion — вопрос, доказательство, вывод. Метод описал Кол Ньюпорт в книге «Как стать отличником». Суть в том, чтобы представить все новые утверждения книги в виде пары вопрос-вывод и составить список доказательств, их связывающий.

Например, вы читаете текст про теневое обучение и сталкиваетесь с утверждением, что избыток технологий лишает компании продвинутых специалистов в будущем.

Вопрос для для такого утверждения может выглядеть так:

«Почему избыток технологий лишает компании квалифицированных специалистов?»

По ходу чтения статьи выпишите подходящие факты в качестве доказательств:

«1. Обычно автоматизированную работу доверяют новичкам, и они лишаются практики и менторства старших коллег;

2. Операционные роботы дают возможность хирургам минимизировать ошибки интернов, но перехват управления оставляет последних без практики;

…»

Собрав все доказательства воедино, распишите вывод более подробно:

«Избыток технологий помогает улучшить качество работы в краткосрочной перспективе, но лишает новичков необходимой практики, из-за чего они либо вырастают в специалистов с пробелами в знаниях, либо начинают учиться исподтишка, подвергая работу рискам».

QEC-метод помогает вовлечься в чтение, обработать полученную информацию и разложить ее в голове по полочкам, а не просто скопировать главные мысли в конспект.

Самое главное, советует Мартин ван Доорн, не забудьте получить удовольствие — старайтесь не перегружать себя бумажной работой, иначе убьете все любопытство.

Если такие способы систематизации знаний кажутся вам неподъемными, возможно, они вам не подходят. А может, просто тема или книга попались не интересные — в таком случае стоит задуматься, и, возможно, отказаться от темы. Хорошего чтения!