Мы редко думаем об интернете, когда вызываем такси, переводим деньги или пишем сообщение. При этом, он оказывается пугающе заметным, когда мы начинаем размышлять о нем как о чем-то отдельном. Интернету приписывают разные свойства — усугублять конфликт поколений, уничтожать традиционную иерархию, менять отношения власти и даже угрожать демократии. А в частной жизни — влиять на отношения внутри семьи и быт, формировать картину мира и зависимость. Интернет-исследователь, координатор клуба любителей интернета и общества и доцент НИУ ВШЭ Полина Колозариди считает, что изучать интернет важно не только ученым, но и всем нам. Это поможет уживаться с технологиями, критически осмыслять громкие заголовки и не бояться прогнозов футурологов. Она предлагает несколько причин, почему нам стоит этим заняться, и простые способы, как это сделать.

Разобраться в собственной жизни

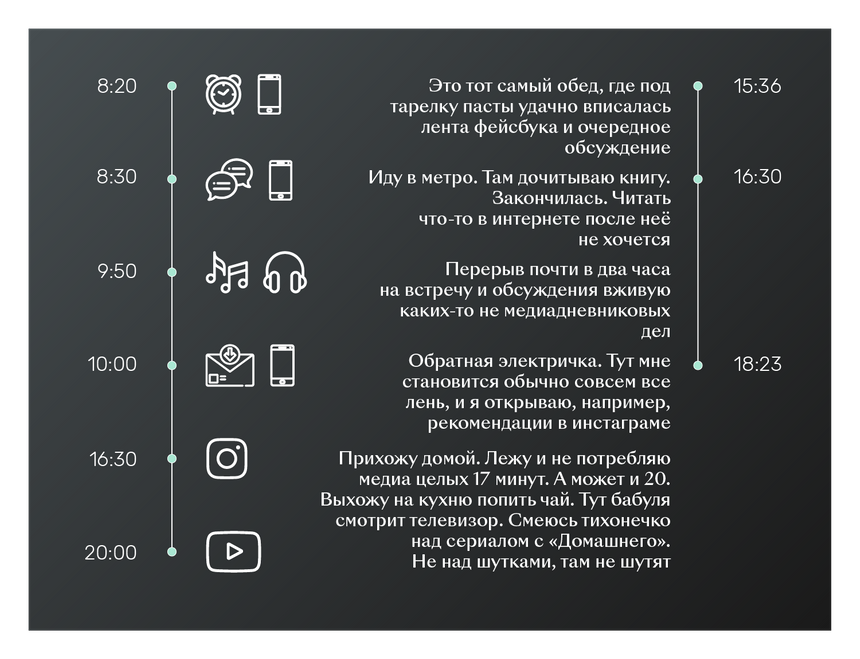

Если вы хотите разобраться в собственной жизни, можно начать с вопроса о том, что интернет значит для вас в ежедневной практике. Для этого здорово подходит медиадневник. Его можно сравнить с дневником питания: вам нужно в течение дня (или вечером с помощью истории браузера) фиксировать все, что вы делаете в интернете. Если заниматься этим несколько дней подряд, то получится картина регулярных практик, в которой легко увидеть закономерности и понять, что интернет для вас значит.

Медиадневники часто используют антропологи в прикладных исследованиях, с их помощью они разбираются в том, как устроено, например, потребление новостей, обсуждение важных тем, выбор продуктов в онлайн-магазинах. Для исследователей важно не просто узнать, как человек читает страницу с новостями, но и как понимает эти новости, с кем обсуждает, будет ли перепроверять. Исходя из этой информации медиаменеджеры разрабатывают стратегию развития своего продукта: как сделать так, чтобы новости не раздражали, а оказывались полезными.

Чтобы частный домашний медиадневник приносил пользу, решите, с чем вы хотите разобраться. Если вам нужно понять, что портит настроение, стоит фиксировать собственные ощущения, если разобраться в отношениях с близкими — сделать список того, что вы сами читаете в соцсетях и соотнести его с предложениями алгоритмов. Иногда полезно оформить его в виде схемы или таблицы, а иногда — записать аудиосообщения, в котором вы будете комментировать, что думаете, когда скроллите ленту, а потом переслушать их и систематизировать.

Еще один способ понять, насколько комфортна (или нет) ваша социальная жизнь в интернете, — использовать breaching experiment — кризисный эксперимент или гарфинкелинг. Суть его в том, чтобы нарушить привычную рутину. Создатель этого метода Гарольд Гарфинкель разработал его вместе со студентами: они торговались в магазинах, общались с домочадцами как с незнакомцами, и делали подобные необычные вещи, тщательно их документируя. Из этой документации становилось ясно, где граница того, что является для них нормой, а где — нарушение.

В соцсетях тоже можно проводить такой эксперимент, но осторожно, имея в виду, что академические исследователи в таких случаях соблюдают строгие этические принципы. Даже если результаты будете использовать только вы, какие-то действия могут навредить людям, продумайте это заранее. Но можно начать с того, что вовсе мало взаимодействует с другими. Например, можно подписаться на совсем незнакомых людей, писать каждое предложение в комментариях с большой буквы, уточнять у людей, что они имеют в виду под мемами, или пару дней общаться только голосовыми сообщения. У кого-то перечисленные практики, наверное, не вызовут удивления, а кому-то покажутся непозволительно странными. Но важно понять, что именно позволяет работать вашему социальному порядку. Тогда станет ясно, и кто ваш воображаемый цензор в социальных сетях, и каких тем вы стараетесь избегать, и лайк под каким постом выходит за рамки вашего представления о прекрасном.

Проверить мифы и понять, что не так с окружающими

С помощью исследований можно лучше узнать мир вокруг себя. Начать можно с анализа того, из чего складывается ваша картина мира, и на чем она основана. Например, если вы читаете статью, где написано «по словам экспертов» или «по результатам исследования», но нет ссылок, это повод задуматься. Если исследование не объясняет, как его авторы пришли к результатам, а просто представляет графики — тоже. Например, если вы видите, что доктор Курпатов прочитал громкую лекцию, где ссылается на исследования, полезно почитать сами исследования.

Проверять некоторые мифы можно и самостоятельно. Например, если вы читаете статью о разнице между поколениями, то авторы, скорее всего, будут приводить конкретные примеры и делать общие выводы. Всегда можно проверить их выводы на представителях поколений. Во-первых, можно спрашивать людей, согласны ли они с обобщениями. Во-вторых, к практикам, о которых говорят авторы обобщений. Например, взрослые часто беспокоятся о том, как дети взаимодействуют с информацией в интернете. Несмотря на идею о том, что дети некритичны ко всему в интернете, вы можете увидеть обратное. Антрополог Ангелина Козловская описывает навыки по различению правды и фальсификации на примерах вызывания духов — популярного сюжета YouTube-роликов. Дети смотрят эти ролики и определяют, где автор на самом деле вызвал фею, а где — постановка. Со стороны это может выглядеть наивно, но на деле тренирует навыки так называемой «цифровой грамотности» и учит отличать «фейковые» сообщения от обоснованных.

Собственное исследование не всегда опровергнет другие, но позволит подумать о разнице между разными группами. Иногда эту разницу проще всего увидеть на контрасте с другими. Исследование Why we post было построено именно на выявлении этой разницы. Антропологи жили в восьми странах мира по полтора года и наблюдали за особенностями использования соцсетей в этих странах. Оказалось, что очень часто в одних странах и группах есть практики, непохожие на другие. Например, в Тринидаде мамы после рождения детей не выкладывают их в соцсети, а наоборот, показывают только себя: как привлекательных и способных к работе женщин. И во многом это продиктовано сложной ситуацией на рынке труда, а вовсе не желанием покрасоваться. Различия можно подмечать и в своей группе, а можно сравнить, какой смысл может быть у одних и тех же практик вроде обмена мемами в разных группах ваших знакомых, например, у бывших одноклассников и у коллег.

Два исследовательских метода, которые помогут понять, какова жизнь других, и как она отличается от вашей — это интервью и цифровая этнография.

Интервью в качественном исследовании — нечто среднее между опросом и задушевным разговором. Вам нужно заранее подготовить вопросы и подумать, что вам могут ответить на них. Например, если вы хотите понять, как ваши родители пользуются интернетом, и почему мама или бабушка постит в комментариях странные эмодзи, стоит расспросить её о том, как она видит аудиторию ваших аккаунтов, какую роль для неё играют социальные медиа, когда и где она обычно проверяет их. Но такие слова как «аудитория», «социальные медиа» могут быть не всегда удобными, и как раз подыскивая подходящие слова, вы сможете прийти к пониманию того, что значат для вас эти комментарии и посты.

Цифровая этнография — один из самых сложных методов, потому что накладывает на вас большую ответственность. Я советую использовать его, только если у вас уже сформулирован вопрос, чтобы этот метод не превратился в подглядывание за чужой жизнью. Но замысел его в том, чтобы внимательно смотреть на жизнь какой-то группы людей и определить правила, которым она подчиняется. Например, так можно смотреть на группу, которая вам кажется совсем непонятной или далекой: это могут быть люди из другой страны, социальной группы, представители другого гендера или политических взглядов.

По ходу исследования этнографы ведут дневники наблюдений, где записывают свои соображения. Когда вам кажется, что наблюдения приводят к какому-то результату, а первоначальное удивление сменяется пониманием, самое время почитать что-то о том явлении или группе, с которым вы имеете дело. Важно не оставлять свои выводы в одиночестве и пытаться их осмыслить рационально, отделяя собственные переживания от увиденного и прочитанного.

Исследования, журналы и информацию о конференциях можно почитать здесь:

- «Клуб любителей интернета и общества»

- Association of internet researchers

- First Monday

- Information, Communication & Society

Что делать с исследованиями?

Возможно, в какой-то момент вас увлечет сама деятельность исследователя. Как быть с этим увлечением? Я предполагаю три способа ее развития:

- Можно изучить интернет и свою жизнь, понять что-то важное, изменить это или наоборот, принять и жить дальше с обновленной повседневностью. Так мы делаем с полезными пищевыми привычками или сортировкой мусора.

- Можно увлечься процессом исследования, и продолжить их в русле самообразования или учиться дальше. Это могут быть онлайн-курсы, университетские программы, неформальные объединения исследователей.

- И конечно, вы можете понять что-то важное, о чем захочется рассказать миру. Открытие лучше всего обсудить с другими людьми, это делают на конференциях и семинарах, в том числе, открытых. Конечно, необязательно упаковывать свои выводы в академический формат. Можно начать блог о важной для вас теме или сделать арт-проект.

Этот текст — не о том, что все мы уже исследователи. Хотя все мы немного фотографы в инстаграме и пишем иногда как журналисты в социальных сетях. Нет, не каждому человеку необходимо бросить все и заниматься исследованиями. Но, возможно, исследования могут быть тем, что позволит встроить в повседневную жизнь рефлексию о мире и о себе.

Автор благодарит Анну Щетвину за критику и комментарии, без которых этого текста бы не случилось.