Три часа ночи. Тридцатая страница в Википедии. И неумолимая жажда познания. Узнали себя? Если да, то ловите несколько теорий по биологии и эволюции, которых точно хватит, чтобы с пользой провести пару бессонных ночей. И конечно, пересказать потом их всем друзьям.

РНК-мир

В наших клетках повсюду плавают мельчайшие частицы — молекулы. Две самые важные из них — это кислоты ДНК и РНК (дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая).

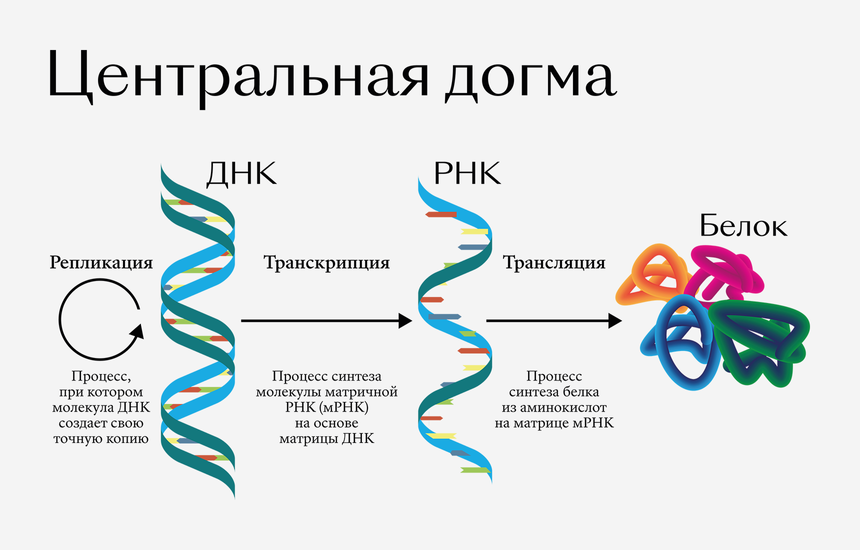

Обе эти молекулы занимают свои места в центральной догме молекулярной биологии «ДНК — РНК — белок». Центральная догма биологии — это правило, которое описывает, как генетическая информация из «инструкций» превращается в конкретный результат (то есть в белок).

Если вы совсем не в курсе, о чем речь, попробуйте представить это так: у вас есть паспорт (ДНК), с паспорта можно снять копию (РНК), если вы отнесете копию в какое-нибудь учреждение (рибосома[1]), то получите, к примеру, справку (белок), которой потом можно пользоваться в конкретных целях.

Итак, в чем же суть и новизна теории РНК-мира? А она в том, что, исходя из данных, полученных в последние несколько лет, на предполагаемом этапе зарождения жизни на Земле единственной сложной биомолекулой была РНК. А ни ДНК, ни белков тогда еще не существовало. Ученые выдвинули эту гипотезу, основываясь на том, что РНК выполняет в клетке двоякую функцию, то есть берет на себя роль и ДНК, и белков.

РНК может хранить наследственную информацию, как это делает ДНК. Единственная проблема — из-за своей подвижности она склонна быстро деградировать: например, матричная РНК (которая непосредственно списывается с ДНК) в бактериальных клетках в среднем живет от нескольких секунд до часа. В то время как период полураспада ДНК — 521 год. По факту эти молекулы — как две разные флешки: ДНК — жесткий диск на 1 Тб, а РНК — флешка на 16 Гб со встроенным фонариком.

Теперь про функцию белков. Белки — это сложные полимеры[2], которые обладают кучей функций, одна из которых — каталитическая. Белки-катализаторы называются ферментами, и они умеют ускорять протекание биохимических реакций (например, расщепление конфет) в организме. РНК-ферменты — рибозимы — были способны удлинять и чинить цепочки РНК, собирать белки и даже регулировать экспрессию (включение/выключение) генов. Однако в процессе эволюции белки стали основными катализаторами химических превращений, потому что они более стабильные и разнообразные по функциям: белки состоят из 20 кирпичиков (аминокислот), а РНК — только из четырех кирпичиков (нуклеотидов), а еще у первых более развиты архитектурные возможности.

Основная критика теории РНК-мира заключается в том, что РНК является достаточно сложной по строению молекулой, поэтому ее «самозарождение» имеет крайне низкую вероятность. А если мы допускаем, что нуклеотиды (те самые кирпичики) могли случайным образом синтезироваться, то благодаря чему они склеивались в длинную молекулу?

Исследования показывают, что, вероятно, длинных молекул РНК изначально и не образовывалось. Этот вывод сделали на основе опыта: рибозим искусственно урезали всего до 5 нуклеотидов, и он смог сохранить свою каталитическую активность. А это значит, что короткие рибозимы появились раньше длинных, просто с течением времени в них накапливались удлиняющие мутации, что по дарвиновскому естественному отбору оказалось более полезным и живучим.

Для биологии эта гипотеза ценна тем, что она создает концептуальный каркас, который связывает химию, молекулярную биологию и эволюцию в одну красивую историю: мы не только понимаем, с каких молекул всё началось, но и каким образом это произошло. От хаоса — к системе.

Если вам не хочется жить в РНК-мире, попробуйте поисследовать коацерватный мир (мир обособленных капель из белков и нуклеиновых кислот), железо-серный мир или вообще мир альтернативных генетических систем — треозо-нуклеиновых кислот. И не забывайте, что, возможно, все мы прилетели из космоса — об этом говорит теория панспермии.

Спермовые войны

Star Wars? А может, лучше Sperm Wars? Начнем с начала… Наличие у самки детенышей влияет на гормональный фон и влечение к партнерам: недавно родившие самки имеют послеродовое бесплодие. Грубо говоря, они не могут забеременеть, пока кормят детенышей молоком. Поэтому самцы, чтобы вернуть половое влечение самки и интерес к зачатию, часто прибегают к конкурентному детоубийству. Это поведение фиксируется у сотен видов млекопитающих (от хомяков до приматов). Особенно у тех самцов, у которых есть склонность к монополизации самок, например, как у львов в прайдах. Помимо практического смысла размножения, эта тактика помогает играть вдолгую: в популяции сохраняются гены, которые склоняют горе-отцов к детоубийству.

В качестве контрмеры у самок формируется промискуитет. Говоря человеческим языком, половая распущенность

Они спасают детенышей, «размывая» отцовство, потому что убивать своих невыгодно, а ДНК-теста под рукой нет. У видов, в которых самки спариваются сразу с несколькими партнерами, начинается гонка вооружений, а точнее, соревнование спермы. Один из ключевых признаков — увеличение объема семенников[3]. Именно по их размеру можно установить целомудренность самок вида. Ученые выявили закономерность: появление детоубийства → увеличение семенников → размывание отцовства → снижение детоубийства.

Что касается непосредственно спермовых войн. В исследовании эволюционного биолога Робина Бейкера полиморфизм[4] сперматозоидов объясняется с точки зрения их сражения за право оплодотворить яйцеклетку. К примеру, помимо нормальных форм выделяют сперматозоидов-камикадзе, которые либо блокируют прохождение чужой спермы по половым путям женщины, либо напрямую уничтожают соперников с помощью химических веществ. А еще само строение полового члена предполагает, что он должен «выталкивать» чужую сперму. Такие дела…

Однако в другом исследовании эта гипотеза опровергается на практике. При смешивании сперматозоидов от разных и от одного донора не наблюдается статистически значимого результата: сперматозоиды в обоих случаях образуют агрегаты[5]. Поэтому гипотеза спермы-камикадзе, вероятно, не является верным механизмом конкуренции спермы человека.

Поделитесь этими знаниями со знакомыми, которые не верят в моногамию, потому что именно она:

- Снижает риск сперматозоидной конкуренции (из-за чего образуются преимущественно нормальные формы, а не те, кто должны пасть смертью храбрых).

- Экономит ресурсы организма (как у самки, так и у самца).

- Увеличивает шансы самца на размножение (но не с помощью самых сильных сперматозоидов, как при полигамии, а за счет защиты партнерши и заботы о потомстве).

- Освобождает от поведенческой защиты от конкуренции, а именно ревности.

Эгоистичный ген: всё наше поведение предопределено генами

Снова поговорим про эволюцию. Этолог и эволюционный биолог Ричард Докинз в одноименной книге объясняет эволюцию и поведение организмов через призму генов[6]. Суть в том, что естественный отбор[7] оставляет себе самые классные гены, а гены «на троечку» отправляет на полку. Новизна концепции в том, что главными единицами отбора (теми, кого отбирают) больше не считаются особи и популяции[8], как в других гипотезах.

Приспособленность организма к внешним условиям обусловлена генетикой (вспомните первую теорию — у нас всё копируется с ДНК), которая стремится максимально надолго закрепиться в организмах и увеличить вероятность собственного копирования.

Поэтому любое поведение, будь то агрессия, забота о потомстве или альтруизм, можно рассматривать не как проявление свободы воли, а как выполнение скрипта программы, который в нас запущен еще до рождения

С этой точки зрения люди, животные и растения — это машины выживания генов. Но важно понимать, что это всё приближение и упрощение — гены не живые, у них нет сознания, а всё, на что они, по сути, способны, — это контролировать синтез белка.

Автор глобально выделяет две стратегии выживания: альтруизм и эгоизм. Очевидно, что один эгоист в альтруистической группе имеет больше шансов на выживание, но при этом в эволюции закрепляются и альтруистические формы поведения. Это происходит, потому что для гена выгодно, чтобы его носители способствовали не только собственному воспроизводству, но и размножению других носителей этого же гена. Поэтому эволюция движется в сторону увеличения совокупной приспособленности, учитывающей не только прямых потомков, но и близких родственников. Такой биологический альтруизм, то есть самопожертвование, формализован в правиле Гамильтона: копия гена может «погибнуть» в тебе, если это позволяет сохранить больше копий того же гена в твоих родственниках. Получается очень запутанная дилемма вагонетки[9], которую эволюция решает ежедневно.

Если вышеизложенное вас ни капли не удивило, то вот еще факт: именно Докинз придумал слово «мем», взяв за основу греческое слово mimeme («подобие»). По определению ученого, мемы — это не только смешные картинки, но и все идеи и символы, которые являются значимыми для культуры. По идее Докинза, мемы и гены имеют общую суть: это условные молекулы, которые размножаются самокопированием.

Вот в чем мемы похожи на гены:

- Мемы копируются и передаются между организмами (людьми).

- Мемы конкурируют за внимание и память людей: более удачные из них быстрее распространяются и дольше задерживаются в памяти.

- Мемы могут видоизменяться при передаче и накапливать вариации — это те же мутации у генов.

- Мемы не зависят от конкретного организма: они будут распространяться и после смерти автора.

Идеи Докинза часто критиковали за то, что он объясняет все явления с точки зрения только генов, игнорируя социальные и экологические факторы, имеющие немалое влияние на живые организмы. Кроме того, многие читатели восприняли описанную генетическую предопределенность слишком буквально, хотя сам автор дает человеку шанс на выбор: «Человек обладает силой, позволяющей ему воспротивиться влиянию эгоистичных генов, имеющихся у него от рождения, и, если это окажется необходимым, — эгоистичных мемов, полученных в результате воспитания». Поэтому от свободы воли тоже открещиваться не стоит!

Обложка: © Connect Images / Shutterstock / Fotodom