Кажется, что ученые — это люди, которые знают ответ на любой вопрос. На самом же деле они больше всех нас сомневаются в своих знаниях. Софья — ученая-геолог, которая получает PhD в Швейцарии, исследует реки в горах и рассказывает об этом в своем блоге. Там она честно показывает все свои успехи и неудачи и доказывает, что в науке найдется место даже тем, кто всегда чувствует себя «недостаточно умным».

«После 22 попыток я наконец нашла проект, на котором сейчас работаю»

Я училась на кафедре гидрогеологии геологического факультета МГУ. Изначально выбирала вообще между физфаком и журфаком, а на геологический факультет попала случайно. Логичнее было бы поступить на физфак, потому что я училась в математическом лицее и все ребята вокруг меня поступали на физмат-направления. Но мне всегда хотелось чего-то более творческого, всегда нравилось писать, сочинять. Пока поступала, успела пожить в общежитии со студентами журфака и поняла, что не мэтчусь с этим обществом. Тогда я узнала про геологический факультет: там есть и математика, и творчество, потому что природа — это очень субъективная вещь.

Я ничего не знала о геологии, как и многие, кто туда поступал. Просто вписала при поступлении три случайные кафедры, прочитав описание с сайта. В итоге попала на кафедру, которая изучает подземные воды. Я сначала думала, что мы будем изучать воду, которая течет ручьями под землей. На самом деле оказалось, что эта вода находится в порах и капиллярах, а ее движения описываются сложными законами механики и дифференциальными уравнениями.

После бакалавриата я поступила в магистратуру, такое направление предполагает, что обучение через 4 года не заканчивается. Тогда я устроилась на работу в индустрию. Я занималась математическим моделированием движения подземных вод на территориях ГЭС. Например, была одна станция, около которой постоянно происходили подтопления, когда уровень грунтовых вод поднимался. У людей в этой области затапливало погреба, на что они очень жаловались. Проблема была в забившемся дренаже. Мы создавали модель всей этой территории и на модели уже экспериментировали с разными проектами дренажей, чтобы потом дать указания инженерам-проектировщикам.

Честно говоря, в этой работе мне не нравилось почти всё: подход, философия, методы, строгий режим работы, атмосфера в команде. По сути, каждый день меня окружали одни числа, а мне хотелось концентрироваться на чем-то более природном. Моей самой главной мечтой было ездить в поля, поэтому я уволилась и пошла в науку. Так я провела три полевых сезона: первый — в Туве, а остальные — на Камчатке.

В 2022 году начались сложности с работой в науке: ключевые участники покидали проекты, российские ученые изолировались от остального мира, и ситуация стала нестабильной. Тогда я начала задумываться о зарубежной вакансии, хотя сначала не воспринимала эту идею всерьез. Мне казалось, что это только для умных и выдающихся людей. Но после 22 попыток я наконец нашла проект, на котором сейчас работаю.

«В российской науке доминирующая группа — мужчины старше 50 лет»

Попасть на PhD[1] можно двумя путями. Первый — это найти то, чем ты очень хочешь заниматься, оформить идею и подать заявку на грант. Но, естественно, идея исследования должна быть очень выдающейся и хорошо продуманной. Этот путь — скорее редкость и подходит тем исследователям, которые четко знают, что хотят изучать, и имеют немалый опыт в сфере. Если тебе дают такой грант, то ты должен сам найти себе подходящего профессора и, собственно, проводить исследование.

Второй путь, который предпочла я, — искать открытые вакансии. При таком раскладе профессор сам подает заявку на грант и указывает необходимое ему количество помощников-аспирантов. Если грант одобрили, вывешивается вакансия, где описаны определенный спектр задач и необходимый бэкграунд соискателя. По сути, это обычный поиск работы.

Обычно, чтобы откликнуться, необходимо прислать резюме, мотивационное письмо, копию диплома и почты профессоров, которые могут тебя порекомендовать. Среди этих бумажек самой важной является мотивационное письмо. К сожалению, нет какого-то определенного верного шаблона, как его писать. Свое я доводила до идеала путем проб и ошибок. По моим наблюдениям, профессора любят выбирать по методам, которыми владеет студент. В науке люди понимают, что если студент дожил до заявки на PhD, то, скорее всего, теорию он сам в состоянии изучить, а вот учить его каким-то инструментам — долго. В мотивационном письме должна прослеживаться четкая линия повествования, история, а не просто набор хаотичных фактов. Профессора такое не любят, они предпочтут кандидата, который точно знает, что он хочет. Хорошая практика — запрашивать обратную связь при отказе, пару раз мне ответили на такое письмо и дали дельные советы.

Примерно с 10-й заявки меня позвали на первое собеседование. Это был максимальный кринж, потому что я созванивалась с поля на Камчатке с ноутбука своего тогдашнего шефа и от волнения практически забыла, как говорить по-английски. Мне было очень стыдно собеседоваться на новый проект, непосредственно находясь на текущем. Мне задали пару стандартных вопросов и отказали. В принципе, я бы сама себе отказала. Кажется, в тот момент я морально не была готова куда-то уезжать. Честно, я даже не очень понимала, о чем был тот проект.

Следующее собеседование было очень похоже на экзамен с комиссией. Меня попросили рассказать про магистерскую. Прошло целых два года с защиты, и было тяжко вспоминать в моменте нюансы исследования. Тоже отказали. Я даже рада, что не подошла на этот проект.

Третье собеседование было очень расслабленным. Мне практически не задавали никаких вопросов, я просто рассказывала о себе. Незадолго до финального собеса я прошла курсы публичных выступлений. Это оказалось по-настоящему важным моментом. В российской науке доминирующая группа — мужчины старше 50 лет, которые к девушкам моего возраста относятся достаточно снисходительно. Мне просто хотелось показать, что я тоже серьезный человек. После курсов проходить собеседование было гораздо спокойнее. Я рассказывала про работу в поле, про открытые вопросы проекта. В Европе любят такое: не перфекционизм, а перспектива роста. Единственное, что у меня спросили, — есть ли у меня водительские права. Но несмотря на их отсутствие, меня взяли. Я умела практически всё, что предстояло делать, кроме работы в лаборатории, которая сейчас занимает 80% моей жизни. Это очень странная ирония.

«Если я где-то накосячила, то замечу это только спустя много шагов, и придется думать, как всё исправлять»

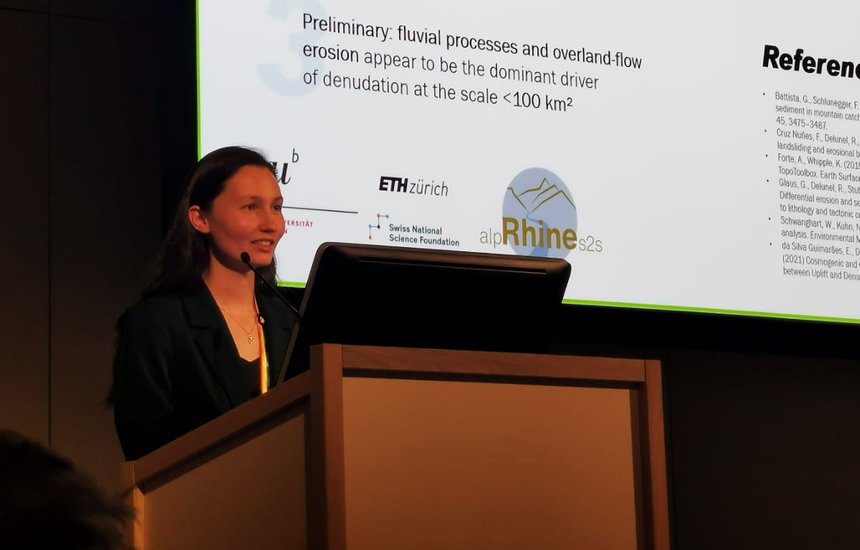

На этом проекте я занимаюсь геоморфологией[2], а если точнее — исследую, как в горах происходит речная эрозия[3]. Этот процесс проходит неравномерно: некоторые участки накапливают осадки, которые могут вызывать сели, оползни и другие опасные процессы, угрожающие людям, животным и инфраструктуре.

Основная задача — это определить, откуда приходит рыхлый материал (песок, гравий, галька или валуны), как формируется и транспортируется рекой. Для этого я использую метод космогенных изотопов[4], хотя обычно он применяется для датировки отложений. Кроме того, я анализирую геохимический состав песка, чтобы понять, из каких пород он образован. Для крупной фракции, например для гальки, я использую алгоритмы машинного обучения, которые определяют ее размер по фото с квадрокоптера. Комбинируя все полученные данные, я могу определить источники осадка и понять механизмы его поступления — будь то обрушение, оползень, постепенная эрозия или таяние ледника. Это помогает не только изучать процессы, но и косвенно прогнозировать опасные участки бассейна, где вероятно возникновение селей и сходов ледников.

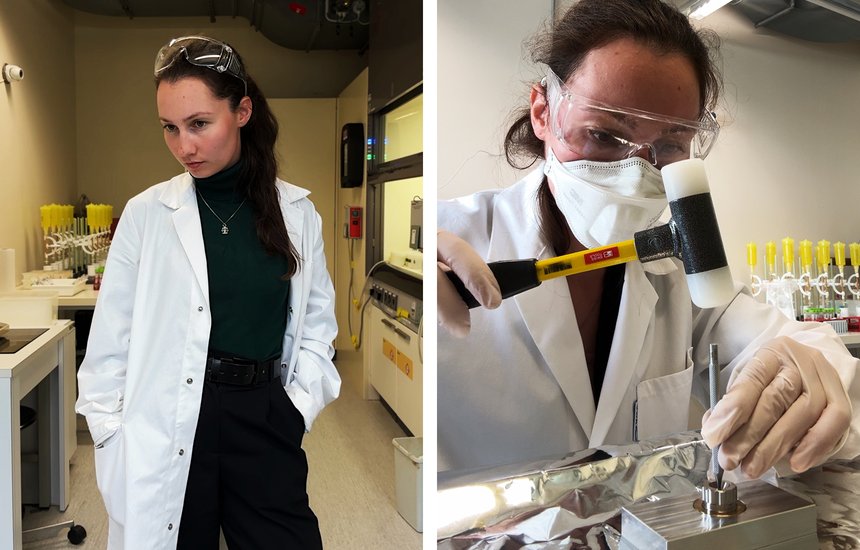

Жизнь ученого-геолога делится на две части: будни и поля. Поля для меня — это «вау-вау», а будни — скорее необходимость

Сейчас я больше провожу времени в лабе, потому что готовлю образцы для измерения на спектрометре. Песок, который лежит в реке, — это, по сути, микс непонятно чего. Была какая-то твердая порода, которую раскрошили, как хлеб, — это и есть песок. Я его собираю и избавляюсь от всех примесей, оставляя только кварц. Сначала я измельчаю образец до нужного размера и провожу магнитную сепарацию: магнитные частицы удаляются, остаются немагнитные. Затем материал обрабатывается несколькими кислотами, они удаляют посторонние примеси. В итоге схема простая: сначала убираем всё, что не кварц, потом чистим сам кварц, потом растворяем его, чтобы извлечь из него бериллий и алюминий. Далее я пропускаю образцы через колонки, они играют роль фильтра: одни ионы проходят, другие задерживаются. Таким образом я выделяю только какой-то один ион — алюминий или бериллий. После осаждения образцов они загружаются в «мишени» и помещаются в спектрометр[5], где измеряется концентрация выделенных веществ.

Это очень тяжелый процесс, который содержит в себе шагов 100 и длится целую вечность. Я стараюсь делать лабу с утра, потому что она отнимает наибольшее количество энергии. Как правило, там нужно быть очень сфокусированным из-за работы с опасными реактивами. На данном этапе все мои образцы находятся в растворенном состоянии. Для меня, как для обывателя, все они выглядят одинаково — как прозрачная жидкость, поэтому очень трудно заметить, когда я что-то делаю не так. Если я где-то накосячила, то замечу это только спустя много шагов, и придется думать, как всё исправлять.

«Кислота пролилась мне на руку — именно на то место, где в перчатке была дыра»

Я подумывала начать вести блог, еще когда работала на Камчатке, но мне не хватало смелости. Одолевал какой-то синдром самозванца: о чем я буду рассказывать, если я ничего не знаю? Когда переехала в Швейцарию, поняла, что стоит показывать свои будни хотя бы потому, что мне самой было бы увлекательно следить за чем-то таким. Поначалу, конечно, всё было не так красиво: у меня был большой перерыв в ведении соцсетей и ноль навыков монтажа. Сейчас меня иногда спрашивают, что мне помогло в ведении блога. Всё очень просто — я отписалась от всех, даже от друзей. Так у меня создалось впечатление, что меня никто не видит. В какой-то момент ты просто достигаешь апогея кринжа и понимаешь, что хуже быть не может. Как раз тогда и начинается прогресс.

Сначала я снимала, как я по выходным бегаю в горы, а потом стала всё больше показывать в блоге свою лабораторную жизнь. Отчасти это интересно людям, потому что никто не понимает, что происходит. Я сама иногда ничего не понимаю. В итоге за видео из лабы потянулись люди, которые разбираются в химии гораздо лучше меня. Благодаря их советам я стала глубже понимать, чем вообще занимаюсь и что происходит, — от этого мне самой стало интереснее.

Как-то я поделилась в сторис одним несчастным случаем. Я работаю с плавиковой (фтороводородной) кислотой, к которой нужно относиться с большой осторожностью, потому что ее попадание на кожу очень опасно для здоровья. Одну каплю можно пережить, но если площадь поражения с ладонь, то вполне вероятен летальный исход. На самом деле в лабе постоянно всё проливается, и это нормально, главное — надевать защитную одежду. Но кислота пролилась мне на руку именно на то место, где в перчатке была дыра. Я сильно запаниковала. Это вещество — очень коварное: сначала можно вообще ничего не почувствовать, но, когда она попадет через кожу в кровоток, свяжется с кальцием и вызовет серьезную интоксикацию организма, будет очень-очень больно. Мои зрители сразу отреагировали и надавали хороших советов, как следует себя вести, и просто успокоили. Оказалось, что очень много людей с ней работают и в своем страхе я не одинока. Даже какие-то взрослые, серьезные химики, внешне выглядящие очень уверенными, переживают по этому поводу.

Мой блог скорее для обывателей, я хочу делать его понятным для всех, поэтому стараюсь не сыпать узкими терминами

Сама не люблю, когда так делают. Я стараюсь давать контекст, что-то объяснять, но в образовательный блог тоже не хочу превращаться. Все-таки моя цель — не научить, а просто рассказать людям, как создаются научные исследования изнутри. К сожалению, для этого иногда приходится пояснять, что такое космогенные изотопы. Еще мне приятно, что, помимо обычных людей, меня смотрят ученые из других сфер, которым просто прикольно наблюдать за тем, как делается другая наука. Сейчас самое важное для ученого — это уметь упрощать свои сложные данные для аудитории. Я иногда задаюсь вопросом, зачем мы вообще всё это изучаем. Самое очевидное — для того, чтобы это использовалось другими людьми. Но сейчас ежемесячно выходит столько статей, что невозможно всё прочитать, а тем более применить эти знания в жизни. Действительно, если ты хочешь, чтобы твои исследования кто-то использовал, нужно грамотно их доносить.

«Мне начали писать, что у любой советской кухарки знаний больше, чем у меня»

Я не придумывала себе какой-то образ для соцсетей. Да, я читала советы по ведению блога, знаю, что нужно выстраивать личный бренд или что-то подобное. Но сколько я пыталась показать себя с удачной стороны, получался всегда лютый кринж. В блогах ученых я часто замечала, что они разговаривают с аудиторией назидательным тоном: «Я умный, я сейчас вам всё объясню». Мне это не нравится, я чувствую, что это неполный образ человека, поэтому я часто делюсь своими расстройствами и неудачами, связанными с экспериментами.

В моем опыте наука — это не какой-то легкий путь, я постоянно утопаю в сомнениях и синдроме самозванца. Хотя я пытаюсь это прорабатывать, но мне кажется, что это осложнение профессии: ученые постоянно сомневаются в себе, просто не все в этом признаются. Принято, что ученый равно умный человек. А что вообще значит умный? Все очень любят себя представлять только с хорошей, с умной стороны, как будто они никогда не ошибаются. Поэтому я отражаю в блоге и плохую сторону, те эмоции, которые обычно не хочется испытывать, но они тоже нужны.

Недавно я выложила видео, где я рассказываю о том, как хранится и утилизируется та самая плавиковая кислота. Я его сняла на коленке буквально за 10 минут, но оно набрало 300 тысяч просмотров, потому что там я ошиблась. В начале я сказала, что эта кислота растворяет обычную тару, то есть стекло. Люди подумали, что я имею в виду, что она растворяет вообще всё, даже человека, как в сериале «Во все тяжкие». Как только ошибаешься, каждый в интернете считает своим долгом обязательно тебя тыкнуть. После неприятных, но спокойных комментариев мне начали писать, что у любой советской кухарки знаний больше, чем у меня. Но я не принимаю такие фразы близко к сердцу, потому что я не химик, это не моя сфера экспертности. Я разрешаю себе здесь чего-то не знать. Еще в том видео я сказала: «Ну я не знаю, как называется пластик, в котором хранится кислота». Все-все-все химики мне сразу написали, что это полиэтилен высокой плотности. Кстати говоря, я слежу за тем, кто пишет мне замечания, и, как правило, это мужчины. Девушки обычно пишут, что я молодец.

«Мне всё время кажется, что я пока учусь, но потом когда-нибудь обязательно стану хорошим ученым»

Меня всю жизнь — в детстве, в университете — ограничивала мысль о том, что меня недостаточно. На самом деле всего достаточно и не нужно ничего больше. Быть ученым — это не то, что нужно заслуживать, не стоит думать, что это дано не всем. Мне кажется, это единственное, что нужно понять людям, которые начинают свой путь в науке. По жизни мне не хватало людей вокруг, которые говорили бы, что я всё делаю правильно. Я заметила, что этим европейские ученые отличаются от российских: здесь у нас принято поддерживать друг друга.

Более того, я абсолютно не мотивированный человек. Я не знаю, что меня мотивирует. У меня, кажется, никогда не было мегаинтереса, я отношусь к своей PhD как к обычной работе: рабочий контракт, заработная плата и обязанности, которые я выполняю. Есть глобальный дедлайн — через 2 года защита, это мое обязательство, которое я должна выполнить. На чистом энтузиазме далеко не уедешь. Не знаю даже, есть ли место в науке таким, как я? Видимо, нашлось.

Больше всего мне нравится выполнять маленькие задачи. Например, мне нужно сделать расчет средней высоты бассейна для 2000 бассейнов. Код написала — задачу выполнила. Но это не решение научной проблемы, а так, просто маленькая задачка, из которой никакую науку не сделаешь. Еще мне нравится, что меня никто не контролирует: я сама составляю свой график, а в лабе вообще работаю в одиночестве. Сама могу думать, куда дальше пойдет мой проект. Допустим, захочу уделить больше внимания опасности для жизни людей или поставить акцент на моделях смешивания или на лабораторной работе. Я сама могу выбирать, во что углубиться. Это как раз таки то творчество, о котором я думала в начале студенчества.

Вначале у меня был страх, что я слишком сильно приукрасила факты о себе на собеседовании

Я была очень сильно сконцентрирована на том, что чего-то не знаю, хотя нужно было думать о противоположном. Опять-таки важная истина: если тебя взяли на этот проект, то твоих навыков и знаний было достаточно. Профессор понимает, способен человек закончить PhD или нет, потому что для него это крайне важно. Если в меня поверили, значит, я смогу. Где-то полгода назад я поняла, что нет смысла об этом беспокоиться. Чем больше я об этом думаю, тем больше трачу энергии впустую.

Мне всё время кажется, что я пока учусь, но потом когда-нибудь обязательно стану хорошим ученым. Я не геоморфолог по образованию, поэтому мне иногда не хватает теоретических знаний. Но углубляться в это самостоятельно и читать фундаментальные труды мне не хочется, потому что неинтересно.

Осознавать, что я нахожусь на своем месте, мне помогают разговоры со старшими коллегами. Я как-то пожаловалась, что лаба — это абсолютно не для меня, что мне здесь не место. Мой ментор сказал: «Я не встречал ни одного человека в нашем кругу, который работает в лабе и ему это нравится». Это было для меня открытием. То есть моим взрослым коллегам, которые уже столько лет тут работают, тоже не нравится эта лаба. Оказывается, это нормально, и тогда я успокоилась.

Обложка: коллаж «Цеха». Фото: © личный архив Софьи