Максимилиан Неаполитанский — популяризатор философии, автор книг, академических публикаций, видеолекций и телеграм-канала «вчемсуть». Мы попросили его рассказать о том, кого можно назвать философом сегодня, как популяризировать науку без упрощения и может ли заработать философ, работающий по специальности.

«Человек, который пишет тексты, нигде не работает и немножко безумен»

Когда пришло время выбирать, куда поступать, я выбрал философский факультет СПбГУ. Мне просто нравились философские книжки. И отчасти на мое поступление повлиял отец. Я думал пойти на юридический, но он сказал: «Юристов много, а вот философов настоящих нет».

Вряд ли у меня было какое-то четкое представление о том, что я буду делать дальше. Обычно людям действительно кажется, что это учеба «без будущего». Часто на вопрос о целях учебы и сами студенты отвечают: «Ну, это базовое гуманитарное образование, всегда пригодится». Понятное дело, когда поступаешь на философский факультет, тебя всюду сопровождает невероятное количество шуток про твою будущую профессию. Но одна из первых вещей, которую я осознал на учебе, — не существует профессии «философ».

Можно быть историком философии или популяризатором философии. Но быть философом в чистом виде — нельзя

В массовом сознании существует популярный образ философа. Кого мы представляем, когда слышим это слово? Бородатого дядьку, одетого в греческую тогу. Или Ницше — человека, который пишет тексты, нигде не работает и немножко безумен.

Во время учебы на философском факультете ты занимаешься историей идей. Это, вопреки устоявшемуся мнению, достаточно прикладное знание: помогает разобраться не только в себе, но и в том, как работают многие социальные и исторические процессы. Так что после окончания философского можешь стать, например, писателем, как Камю и Сартр, или поэтом, как наша современница Алла Горбунова.

Еще можешь остаться в университете и преподавать философию. Как ни странно, но до этого выпускники доходят нечасто. Академическая философия чем-то напоминает профессиональный спорт: ты должен быть погружен в нее на 100%, иначе потеряешь смысл.

Будешь преподавать и публиковать статьи по истории философии, не понимая, зачем тебе это нужно

Третий вариант — популяризатор науки. Скорее всего, в этом случае ты всё равно остаешься в рамках академии: преподаешь, пишешь статьи. Но при этом все-таки выходишь за рамки: рассказываешь о своих исследованиях научно-популярным языком. Так или иначе, вариантов очень много.

Многие мои одногруппники не остались после бакалавриата на философском факультете. Кто-то стал заниматься филологией, кто-то — когнитивными науками, кто-то даже стал психологом. Философский факультет дает мощный бэкграунд, с которым можно прийти в разные области. Потому что если ты хорошо учился на философском, то, скорее всего, освоил самый важный навык — научился думать.

Еще одна важная вещь, которой тебя учат, — говорить. Буквально — высказывать свою мысль так, чтобы она звучала ясно, была хорошо аргументирована. На философском учат отвечать за свои слова. Всё, что ты говоришь, должно быть на чем-то основано.

Вместе с этим учишься и обратному — слышать чужое мнение и задаваться вопросом: «А чья это мысль?» Зачастую человек, даже не осознавая, пересказывает чужие мысли — и думает, что они принадлежат ему.

«Круто, прочитал „Так говорил Заратустра“. Попробуй открыть еще какую-нибудь книгу»

Когда я поступал в аспирантуру, я задался вопросом: «А зачем?» Когда ты находишься в рамках институции, ты наделяешь ценностью вещи, которые вне этой институции почти ничего не значат: защита кандидатской диссертации, публикация статей, индекс цитирования. Начинает ошибочно казаться, что это универсальный критерий значимости. А потом ты выходишь за рамки академического мира — например, общаешься с кем-то, кто никогда с академией связан не был. Говоришь: «Планирую защищать кандидатскую диссертацию». Что тебе этот человек ответит? «Молодец, ты умный. Иди дальше гуляй».

Сложно временами во всем этом не разочароваться. Мне в такие моменты помогают живые лекции, куда приходят люди, действительно заинтересованные в научном знании. Я после таких мероприятий всегда чувствую, что занимаюсь действительно нужным делом. К тому же еще и полезным: философы долго живут. В одном философском канале публикуют некрологи, когда кто-то из значимых ученых-философов умирает.

Люди, которые занимаются философией, часто умирают в преклонном возрасте — в 95 или даже 100 лет

У нас был преподаватель, который говорил, что продолжительность жизни философа — это критерий его успешности. Потому что философия — дело долгого созревания. В античной философии было понятие «акме» — возраст, когда человек достиг своего пика. Во многих других областях «акме» наступает достаточно рано — и быстро заканчивается. С философией всё иначе. Путь к «акме» у философов долгий и сложный.

Во многом из-за сложности рождается философский снобизм. Он есть даже внутри академической среды: какие-то области философии, отдельные ее представители считаются менее значимыми для изучения, чем другие. Это в корне неверно — нет более или менее значимых интересов и увлечений. Ненужный снобизм людям только мешает.

Яркий пример философского снобизма — насмешка над теми, кто читает «популярных» философов. Это очень интересное явление: то, как быстро человека причисляют к псевдоинтеллектуалам, если он цитирует «трендовых» мыслителей — неважно, насколько они крутые. Например, Ницше. Очень классный философ. Но стоит сказать: «Знаете, а вот Ницше говорил…» Всё. Услышишь: «Круто, прочитал „Так говорил Заратустра“. Попробуй открыть еще какую-нибудь книгу». А ты, может быть, всего Ницше прочитал — но кого это волнует.

В том, чтобы любить популярных философов, нет ничего зазорного. Пусть человек приходит в философию через эти имена

Как было в одном меме: на первом этапе философского пути ты обожаешь Ницше. На втором — ненавидишь его, считаешь, что Ницше читают только те, кто не разбирается в философии. На третьем этапе ты обожаешь Ницше. Оно именно так во многом и работает.

Намного интереснее, на мой взгляд, пытаться понять, почему именно эти философы стали популярны. Почему, когда человек идет в книжный и решает взять что-то из философии, он берет Марка Аврелия или Камю? Почему появляются эти философские тренды в массовой культуре? У меня однозначного ответа на этот вопрос нет. Некоторые тренды я совсем не понимаю — тот же стоицизм. Я понимаю, что это философия, в которой есть, скажем, дихотомия контроля Эпиктета, предлагающая разделить события на те, что ты можешь контролировать, и те, на которые не можешь повлиять.

«Давай ты будешь обладать своими страстями». Это звучит хорошо только на бумаге — на практике оно чаще всего не работает

В отличие от стоицизма, популярность Сартра и Камю в принципе объяснима. Это философы-писатели, особенно Камю — во Франции его считают «школьным» философом. Это литература понятная, легкая для восприятия — в противовес сложным трудам Сартра, до которых люди часто не добираются. То же «Бытие и ничто» — со стороны выглядит как кирпич, который непонятно, как прочитать. Разгадывать философские тексты — это вот как раз то, чему учат на философском факультете. И учишься довольно долго.

Люди не начинают свой философский путь с Канта и Гегеля во многом потому, что не понимают, как их читать. В этом плане со стоиками или экзистенциалистами всё понятно. К тому же экзистенциализм, как и стоицизм, — это течения, сконцентрированные на человеке. Они возникли в относительно похожие периоды истории: когда разрушаются прежние порядки мироустройства. Упадок греческого полиса, ужасы двух мировых войн. В такие моменты люди обращаются к текстам, которые могут им помочь найти ответы.

«Я не знаю, в чем заключается профессия философа»

Я считаю, что работаю по профессии. Хотя я и не знаю точно, в чем заключается профессия философа. Я себя считаю исследователем философии — изучаю какие-то идеи для себя и рассказываю о них другим — в той форме, которая им более понятна.

Не могу сказать, что это универсальный путь и после окончания философского факультета нужно делать именно то, что делаю я. Но в таких случаях я всегда вспоминаю Александра Ветушинского — исследователя философии видеоигр, который писал о том, что философ должен обязательно быть публичным лицом. Формировать амплуа почти что публичного интеллектуала, готового работать с медиаресурсами. Исторически сложилось так, что философ — это человек, который говорит. Вспоминаем Сократа, который бродил по улице, вспоминаем Канта, который читал публичную лекцию о землетрясениях, чтобы успокоить жителей Кёнигсберга после Лиссабонского землетрясения. Или тех же французских философов второй половины XX века, которые ходили на телевидение и радио. Это неплохой способ остаться, с одной стороны, внутри профессии, а с другой — немного ее модернизировать.

Это можно назвать популяризаторством — но с оговорками. Часто мы приравниваем популяризаторство к упрощению. Но популяризаторство — вопрос не столько содержания, сколько формы. Можно делиться идеями в формате статьи в академическом журнале, который прочитает дай бог 30 человек, включая рецензента и редактора журнала. А можно делиться теми же идеями через посты в социальных сетях или видеоэссе на 50 минут. Можно заниматься популяризацией не упрощая, но делая это знание более привлекательным, доступным и интересным. Это вопрос перевода на другой язык. Язык философии достаточно специфичен и часто историчен — характерен для той или иной эпохи. Когда мы читаем «Критику чистого разума» Канта, нам кажется, что это какой-то зубодробительный текст. На самом деле он просто написан так, как тогда писали все тексты.

Как бы философия ни популяризировалась, она всё равно не достигнет высокой степени популярности. Порог входа всё равно существует. По крайней мере, порог интереса: человеку либо интересна философия, либо нет. Поэтому медийность философского знания, попытка сделать его виральным не несет никакой опасности для философии академической. Это может даже играть на руку академической философии, потому что в какой-то момент человек, который нашел для себя что-то интересное в философском медиа, прочитает одну книжку, потом захочет еще и еще — и в итоге окажется на философском факультете. Главное — помнить, что если кто-то из-за тебя поступил на философский факультет, то это твоя ответственность. Ты, может быть, жизнь человеку сломал.

«В моем лучшем из возможных миров я занимаюсь философией»

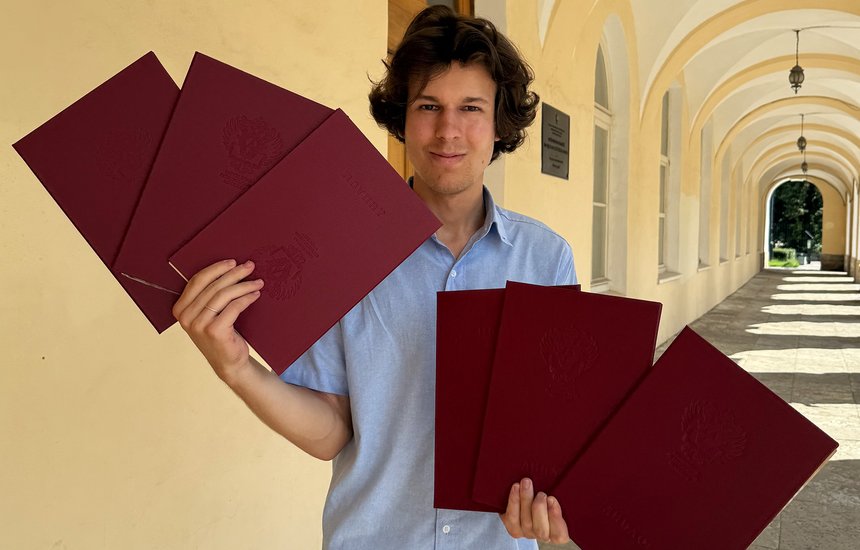

Занятость у меня очень высокая. В октябре я буду читать курс лекций для издательства МИФ. Еще у меня запланирован курс для образовательного проекта «Магистерия». Это более-менее регулярная занятость, которая возникает периодами. Есть мои личные проекты — медиа «вчемсуть», которое я делаю постоянно, каналы в разных соцсетях, которые я веду от своего имени. Помимо этого, у меня есть академическая деятельность — я учусь в аспирантуре университета ИТМО. Ну и есть, конечно, обычная работа — в школе. Я преподаю обществознание в небольшой частной школе в Петербурге.

С такой занятостью есть одна большая проблема — я больше ничего не успеваю. Планирую со следующего года брать меньше проектов, заниматься кандидатской диссертацией, развивать свои медиа. Мне нравится действовать локально — это намного интереснее, чем ставить себе какие-то глобальные цели. Нам в университете говорили: «На первом курсе все хотят переписать „Феноменологию духа“ Гегеля и создать свою „Критику чистого разума“. А на четвертом курсе у тебя единственная цель — дай бог дописать свой диплом». Мне кажется, нужно сразу начинать с этой цели — дописывать диплом.

Последнее время часто задаюсь вопросом, можно ли нормально зарабатывать, оставаясь в академии, при этом не убивая себя миллионом проектов. Наверное, можно. Но сложно. Работать в любом случае придется много — больше, чем если бы человек работал в офисе. Академическая деятельность дает стабильность. Про популяризаторскую деятельность так сказать сложно, потому что можно быть один год популярным блогером, а на второй год сказать что-то не то и потерять популярность.

Но то, что я делаю, я всё равно очень люблю. Иногда иду уставший читать лекцию и думаю: «А где бы я мог сейчас быть, если не здесь? Где бы чувствовал себя лучше?» И понимаю, что вариантов нет. Как у Лейбница была идея, что наш мир — лучший из всех возможных миров. В моем лучшем из возможных миров я занимаюсь философией.

Обложка: коллаж «Цеха». Фото: © личный архив Максимилиана Неаполитанского; Nicku / Shutterstock / Fotodom